農薬:防除学習帖

トマト病害虫雑草防除のネタ帳 細菌類の防除①【防除学習帖】第182回2023年1月7日

現在、防除学習帖では病原菌の種類別にその生態や防除法を紹介しており、今回からトマトに発生する細菌病について紹介する。

1.トマトに発生する細菌病とその特徴

(1)細菌は、細胞壁を持たない単細胞の原生動物で、宿主(作物)の内部や表面で宿主の細胞や体表分泌物を利用して2分裂によって増殖する。

(2)生育適温の時の増殖スピードは速く、1000個程度の細菌が24時間で1億個程度にまで増殖するものもいる。

(3)細菌は、糸状菌のように自身で宿主の中に侵入する能力は持っていないので、宿主内への侵入は、宿主にできた傷や、気孔、水口などの自然開口部から侵入する。例えば、台風などの災害によって起こる傷口や線虫類の侵入痕を介しての根への侵入、土中に潜む細菌が雨によって土とともに跳ね上げられて宿主の茎葉などに到達して自然開口部から侵入するといった様相を示す。

このため、台風など風水害時には細菌病防除を徹底する必要があり、できれば風水害が予想される時は、事前に細菌病防除剤を予防散布しておく方が望ましい。

(4)細菌は増殖が速く、発生を認めたときは既に手遅れということが多いので、防除の基本は予防散布で増殖させないことであり、治療効果のある薬剤は存在しないと考えておいた方が良い。抗生物質剤には若干の治療効果はあるが、これも予防的に散布して、散布時に既に増殖を始めていた細菌があったときに大量増殖前に止めるという補完的な機能と考えておいた方がよい。

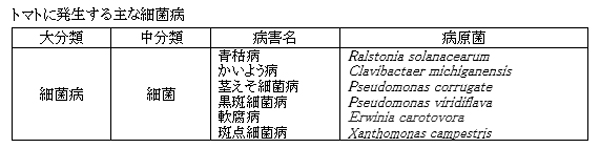

2.トマトに発生する主な細菌病

トマトに発生する主な細菌病は、以下の表のとおりである。いずれも土壌伝染性で種子伝染するものもある。以降、それぞれの病害の生態等の詳細を紹介していくが、防除法のうち土壌消毒については手法が共通するものが多いので、後日整理して紹介する。

3.トマト青枯病

(1)病原菌の生態

Ralstonia solanacearum (ラルストニア ソラナシアラム)という細菌で、土壌伝染性の病害である。トマトの他にナスやピーマン、ジャガイモ等のナス科植物に病害を起こす。

病原菌は被害残渣(病気になった根)やトマト以外の植物の根圏や土壌中で生存しており、その生存期間は1~数年と言われている。乾燥には弱く、土壌水分20%以下では10日間以上生存できない。地表から40cmぐらいまでに多く存在している。

青枯病菌が存在する土壌にトマトが植えられると、青枯病菌はトマトの根のまわりで増殖し、植え傷みや線虫食害痕など根の傷口から侵入する。その後、トマト茎の導管中で増殖し、根からの水分や養分の運搬の邪魔をし、その結果トマトは青いまましおれてしまう。病原菌は水とともに移動し次々と感染を拡大する。発病株の根が健全株の根に接触すると容易に伝染し、茎葉部の収穫や芽かきといった一般の管理作業でも、発病株に触れた手指やハサミで健全なトマトに触ることでも伝染する。

(2)発生しやすい条件

①酸性土壌

②土壌水分の過剰

③根の植え痛み、線虫害

④高い地温(20℃超で発病始め、25~37℃で多発生)

(3)基本的な防除対策

①苗からの持ち込みがあるので、育苗に使用する土壌は無病土壌を使用する。

②前作で発生したら、太陽熱消毒や土壌くん蒸剤等による土壌消毒を必ず実施する。

③根の傷みがないよう土壌水分の急激な変化を避け、特に過乾燥にならないよう十分に注意する。

④排水をよくし、水分過剰とならないよう注意する。

⑤センチュウ等根を傷つける害虫をきっちり防除する。

⑥発病株が回復することはないので、見つけ次第ほ場外に持ち出して適切に処分する。持ち出す際には、被害残渣や根に付いた土壌が他の場所や圃場に混入しないよう細心の注意を払う。

⑦耐病性の台木を使用する(接木栽培)。

⑧栽培管理で地温を下げる努力を行う(できれば25℃未満)。

4.トマトかいよう病

(1)病原菌の生態

Clavibactaer michiganensis (クラビバクター ミシガネンシス)という細菌で、トマトにも侵し、種子伝染、接触伝染、土壌伝染(主に被害残渣)をする。また、育苗時の頭上灌水や薬剤散布時の土壌の跳ね上げによっても伝染する。発育適温は25~27℃でpHは6.9~7.9の中性域を好む。

感染後、トマトの内部組織が侵されて茎葉がしおれその後枯死することが多い。その他、小葉が黒褐色に変色して枯死する場合もある。主にほ場定植後に発生し、苗床や幼苗では発病しない。

しおれ症状を示す場合は、茎を切断すると維管束が淡褐色に変色していおり、病気が進むと茎の内部が淡褐色に変色し崩壊・粉状となり、酷いときは茎内部が消失して空洞となる。

(2)発生しやすい条件

①多湿土壌

②傷口の濡れ

③中性土壌

(3)防除対策

①種子伝染するので、種子消毒(乾熱または温湯)を実施する。

②使用資材(釣りワイヤーやパイプなど栽培資材からは前作の残渣を除去)

③土壌消毒の実施(土耕栽培では太陽熱消毒や熱水消毒の効果が高い)

④施設内湿度を下げる(マルチ内灌水、通路への籾殻敷き、換気・送風)

⑤管理作業の際に使用するハサミや手指の消毒の実施

⑥傷口の濡れが発病に大きく影響するので、茎葉が濡れている時間の摘芽等の管理作業は回避

⑦発病株は早期に除去し、適切に処分する。持ち出す際には、被害残渣や根に付いた土壌が他の場所や圃場に混入しないよう細心の注意を払う。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日