農薬:防除学習帖

トマト病害虫雑草防除のネタ帳 細菌類の防除③【防除学習帖】第184回2023年1月21日

現在、防除学習帖では病原菌の種類別にその生態や防除法を紹介しており、今回は黒斑細菌病と斑点細菌病を紹介する。この2病害は、発生条件も症状がよく似ており、その防除対策も共通する点が多い。

1.トマトに発生する細菌病とその特徴

(1)細菌は、細胞壁を持たない単細胞の原生動物で、宿主(作物)の内部や表面で宿主の細胞や体表分泌物を利用して2分裂によって増殖する。

(2)生育適温の時の増殖スピードは速く、1000個程度の細菌が24時間で1億個程度にまで増殖するものもいる。

(3)細菌は、糸状菌のように自身で宿主の中に侵入する能力は持っていないので、宿主内への侵入は、宿主にできた傷や、気孔、水口などの自然開口部から侵入する。例えば、台風などの災害によって起こる傷口や線虫類の侵入痕を介しての根への侵入、土中に潜む細菌が雨によって土とともに跳ね上げられて宿主の茎葉などに到達して自然開口部から侵入するといった様相を示す。

このため、台風など風水害時には細菌病防除を徹底する必要があり、できれば風水害が予想される時は、事前に細菌病防除剤を予防散布しておく方が望ましい。

(4)細菌は増殖が速く、発生を認めたときは既に手遅れということが多いので、防除の基本は予防散布で増殖させないことであり、治療効果のある薬剤は存在しないと考えておいた方が良い。抗生物質剤には若干の治療効果はあるが、これも予防的に散布して、散布時に既に増殖を始めていた細菌があったときに大量増殖前に止めるという補完的な機能と考えておいた方がよい。

2.トマト黒斑細菌病

(1)病原菌の生態

Pseudomonas viridiflava(シュードモナス ビリディフラバ)という細菌で、葉に水浸状の黒褐色小斑点を生じ、病斑の周囲は黄色になる。茎や幼果のがくでは、暗褐色の小斑点を生じる。伝染経路は解明されていないが、罹病植物の残渣に由来する土壌の跳ね上げによる伝染が主な伝染経路と考えられており、種子伝染もすると考えられている。

(2)発生しやすい条件

①比較的低温多湿

②多湿状態(長時間の濡れ)

③土壌の跳ね上げがある栽培環境(無マルチ栽培、露地栽培)

(3)基本的な防除対策

①種子伝染するので無病種子・無病苗の使用を徹底する。

②前作で発生したら、太陽熱消毒や土壌くん蒸剤等による土壌消毒を必ず実施する。

③排水をよくし、水分過剰とならないよう注意する。

④土壌伝染するので、根が傷つかないよう土壌の過乾燥に注意し、センチュウ等根を傷つける害虫をきっちり防除する。

⑤発病株が回復することはないので、見つけ次第ほ場外に持ち出して適切に処分する。持ち出す際には、被害残渣や根に付いた土壌が他の場所や圃場に混入しないよう細心の注意を払う。

⑥発病はしているが、えそ条斑などが発生せず、単に衰弱した株のまま残る場合があるので、本病の発生が認められた場合には、衰弱株も発病株として隔離・持ち出し処分する。

⑦芽かきなどの管理作業はできるだけ晴天時に行い、使用するハサミや手は一定の間隔でケミクロンG(次亜塩素酸カルシウム溶液)や消毒用アルコールで消毒する。

3.トマト斑点細菌病

(1)病原菌の生態

Xanthomonas campestris (キサントモナス キャンペストリス)という細菌で、最初、葉の表面に暗褐色水浸状の小斑点が発生し、その周囲は淡黄色となる。その後、小斑点が拡大し、黒っぽくややへこんだ病斑となる。病勢が進むと、葉全体が枯死したり、葉の生育不良や奇形を起こす。若葉に発生しやすくいが、茎や果実にも発生する。茎では、最初暗褐色水浸状の小斑点を生じ、後にやや盛り上がった黄白色かさぶた状となる。果実では、最初は白く縁取られた水浸状の小斑点が発生し、その後病斑が拡大して黒色に変化し、中心部がかさぶた状となって盛り上がる。多発すると生育不良となって果実の肥大不良となり、商品価値低下、大幅な収量減を起こす。

罹病残渣とともに土壌中に生存している細菌が土壌の跳ね上げなどで感染し、種子伝染もする。

(2)発生しやすい条件

①比較的低温(20~25℃)多雨

②多湿状態(長時間の濡れ)

③土壌の跳ね上げがある栽培環境(無マルチ栽培、露地栽培)

(3)防除対策

①主に土壌中の細菌が泥はねなどによって伝染するので、マルチや敷ワラなどを行う。

②土壌消毒の実施(土耕栽培では太陽熱消毒や熱水消毒の効果が高い)

③施設内湿度を下げる(マルチ内灌水、通路への籾殻敷き、換気・送風)

④高畝にして排水をよくする。

⑤湿潤な状態の傷口があると侵入しやすくなるので、芽かきなどの管理作業はできるだけ晴天時に行い、使用するハサミや手は一定の間隔でケミクロンG(次亜塩素酸カルシウム溶液)や消毒用アルコールで消毒する。また、微小害虫の防除を徹底する。

⑥発病株は早期に除去し、適切に処分する。持ち出す際には、被害残渣や根に付いた土壌が他の場所や圃場に混入しないよう細心の注意を払う。

⑦登録農薬の予防散布

斑点細菌病に登録のある薬剤は、カッパーシン水和剤とカスミンボルドーの2剤である。いずれの剤も有効成分は、抗生物質であるカズガマイシンと塩基性塩化銅であり、商品名は違うが同じ薬剤であるため、もし併用する場合は、散布回数に注意し、両剤合わせて5回以内にする必要がある。いずれの剤も、増殖前の予防散布を徹底する。特に、比較的低温で雨が多い時や芽かき作業を行ったあとなどには、計画的に散布する。

重要な記事

最新の記事

-

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

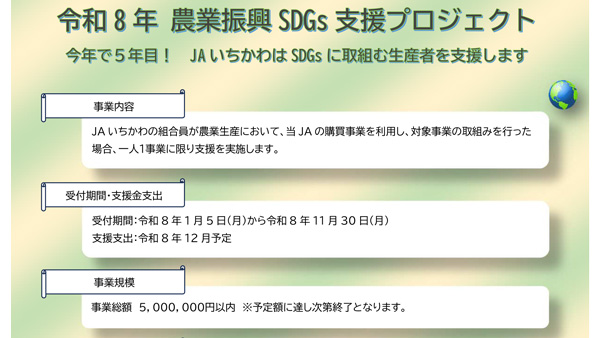

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日 -

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日

サツマイモを深く楽しく学ぶ 冬のさつまいも博内特別企画「サツマイモ展」開催2026年1月23日 -

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日

「ダボス・ジャパンナイト2026」日本食・食文化の魅力を発信 JFOODO2026年1月23日 -

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日

冬の京野菜が大集合 農家のこだわりが詰まった「のう縁マルシェ」宇治市で開催2026年1月23日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月23日