農薬:防除学習帖

みどり戦略に対応した防除戦略(1)【防除学習帖】第207回2023年7月8日

令和3年5月に公表された「みどりの食料システム戦略」。そこに示されたKPIがかなりハードルの高いものだったことから、農業界に一定の衝撃を与えたのは記憶に新しい。それが令和4年4月22日に法制化され、同年5月公布、7月1日より「みどりの食料システム法」として施行された。同法は「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」が正式名称だが、その名が表すとおり、みどりの食料システム戦略に示されたKPIの実現を法的に促していこうというものだ。

すでに、防除学習帖では化学的防除のみならず、物理的防除、生物的防除、耕種的防除法など利用が可能な防除法は逐次紹介してきており、それらを組み合わせることでIPM防除(総合防除)が実現できる。しかし、化学農薬の使用量減により、特に病害虫の発生が多い時期には作物の収量・品質が落ちることが予想され、いくらKPIを達成できても農作物の収量・品質を落とすようであれば意味がない。

そこで、防除学習帖では、やみくもに化学農薬を減らすことをせずに、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上で、みどりの食料システム法のKPIをクリアできる方法がないかを探ってみようと思う。その内容は、地域や圃場によって使えるところと使えないところが出てくるかもしれないが、考え方の例にはなると思うので、参考にしていただけると幸いである。

1.みどりの食料システム法における化学農薬使用量減のKPI

それでは、まずは同法における化学農薬使用量減の考え方を整理しておきたい。

同法のKPIでは、2019年(農薬年度)を基準年として化学農薬使用量(リスク換算値)を2030年までに10%、2050年までに50%低減することを目指すこととしている。このリスク換算値とは、農水省の資料によると、「既登録の農薬においてリスクの高い農薬からリスクのより低い農薬への転換を推進する」とあり、このリスク評価をADI(1日あたり摂取許容量)で計ろうというものである。

このADI(mg/kg/day)とは、動物実験で導かれた最大無作用量(NOEL)を人間にあてはめるために100倍程度の安全係数をかけて作られているものであるが、環境影響へのリスクというよりも、人畜が体内に摂取した場合の毒性をはかるためのものであり、農薬の登録作物や使用方法を決める際に重要な値となる。

このADIの単位(mg/kg/day)をながめてもらうとわかるが、例えば、ADIが0.5mgである有効成分をXとすると、有効成分Xは体重1kgあたり0.5mgを一生涯摂取し続けても、急性毒性や発がんなど何ら人体などへ影響を現わさないことを示す。わかりやすくするため、日本の平均的な体重50kgの人間のケースを計算してみる。体重が50kgの人の場合、有効成分Xの1日当たり摂取許容量は25mg(=0.5mg×50kg)になる。つまり有効成分Xを25mgまでなら一生涯毎日摂取し続けてもなんら人体に影響が出ないことを示す。このようにADIは、一生涯毎日摂取しつづけても影響の出ない量を示すので、農水省の考えによれば、ADIが小さいということは、一生涯毎日摂取し続けた場合に影響の出ない量(許容量)が小さいということと同意であり、許容量が小さいのでリスクが高いとされている。具体的には、ADIが0.5mgのものと、同0.1mgのもの、同0.05mgのものをリスクの高い順に並べてみると、ADI0.05>同0.1>同0.5となる。(以下、リスクの高低に関する記述は農水省の考え方を踏襲したものとする)

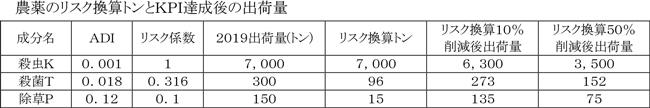

農薬の大多数の有効成分にはADIが設定されており、そのADIをもとに、リスクの高いもの(=ADIが0.01未満の小さいもの)に指数1、中くらいのもの(ADIが0.01以上0.1未満の中くらいのもの)に指数0.316、リスクが小さいもの(=ADIが0.1以上の大きいもの)に指数0.1を与え、その指数に2019年(農薬年度)の出荷量を掛けてリスク換算値を計算する。

対象となる農薬の成分数は、リスクが高いもの(ADIが0.01未満のもの)が131成分32%、リスクが中くらいのもの(同0.01以上0.1未満のもの)が215成分52%、リスクが低いもの(同0.1以上のもの)が70成分16%となる。

これからわかることは、リスクが高く出荷量(重量)が多いものほど削減幅が多くなるのだが、イメージがつきにくいので具体的に計算してみる。

農薬成分殺虫KのADIは0.001でありそれに応じたリスク係数は1、その2019農薬年度出荷量を7,000トンとすると、農薬成分Kのリスク換算値トンは7,000である。これを10%削減した場合のリスク換算トンは6,300なので、リスク係数で割り戻すとリスク換算トン10%を達成するための殺虫Kの出荷量は6,300トンとなる。同様に50%削減の場合は、殺虫Kは3,500トンまで出荷量を減らせればKPIを達成したことになる。以下、表に示したとおりに、KPIを達成するためにはどこまで出荷量を減らせればよいかを単純計算したものを示した。

ただし、注意しなければならないのは、みどりの食料システム法のKPIは成分ごとに出荷量を一律に減らすことを目標にしているのではなく、リスク換算トンの総量で減らすことになっている点だ。

基準年である2019農薬年度のリスク換算トンは、換算対象416成分23,330なので、この416成分のリスク換算トン総量を減らせばよいので、10%削減であれば23,330×0.1=2,330、50%削減であれば23,330×0.5=11,665にまで総量を減らせば良いのだ。

総量を減らせば良いといわれてもイメージがわきにくいので、先の表に出てきた3剤で考えてみよう。

殺虫K,殺菌T、除草Pの3成分のリスク換算トン総量は、7,000+96+15=7,111となる。これを総量で10%削減するのであれば、7,111×0.1=711だけ減らし、リスク換算トン総量を6,400にできれば10%削減のKPIを達成できる。そこで、711を一番出荷量の多い殺虫Kで減らすことを考えれば、殺虫Kのリスク指数は1なので2019出荷量の7,000トンから711トン減らした6,289トンにするとよい。これに殺菌Tの基準年のリスク換算トン96と除草Pの同15を加えると6,400となる。つまり、3剤を一律に10%削減するのではなく、殺虫Kだけを減らせば、殺菌Tと除草Pの使用量は減らさずにKPIを達成できるのだ。

同じ原理で、防除暦に記載されている全ての農薬のリスク換算トンを算出し、減らせる農薬だけを減らし、使用量を変えたくない農薬はそのまま残すようにすれば、防除品質への影響を最小減にできるはずだ。

実は農薬の使用量が削減されたことは過去にもあった。それは平成13年の無登録農薬問題に端を発し、ポジティブリスト制度が導入された平成15年頃を前後して、総合的病害虫管理(IPM)や有機農法がクローズアップされ、「減農薬栽培」が盛んに喧伝された。その時の農薬使用量削減は、主として「慣行の散布回数の〇〇%減」という言い方で、農薬の散布回数を減らすことを意味していた。つまり、50%減といえば、1作の合計散布回数が12回の作物であれば、それを6回で済ますことになる。回数を減らしても防除効果が落ちないよう、各県の農業試験場など指導機関は使用する薬剤を長期持続型に変えるなどして防除暦作りに苦労しておられた。今回の削減はリスク換算トン総量の削減なので、上記のような対応が可能であり、まだ救いようがある。次回以降、具体的な暦の例を出しながら考えてみようと思う。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(149)-改正食料・農業・農村基本法(35)-2025年7月5日

シンとんぼ(149)-改正食料・農業・農村基本法(35)-2025年7月5日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(66)【防除学習帖】第305回2025年7月5日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(66)【防除学習帖】第305回2025年7月5日 -

農薬の正しい使い方(39)【今さら聞けない営農情報】第305回2025年7月5日

農薬の正しい使い方(39)【今さら聞けない営農情報】第305回2025年7月5日 -

【注意報】斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 石川県2025年7月4日

【注意報】斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 石川県2025年7月4日 -

(442)エーカレッジ(作付面積)から見る変化【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年7月4日

(442)エーカレッジ(作付面積)から見る変化【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年7月4日 -

【JA人事】JAながさき県央(長崎県)里山耕治組合長を再任(6月27日)2025年7月4日

【JA人事】JAながさき県央(長崎県)里山耕治組合長を再任(6月27日)2025年7月4日 -

人的資本を人事制度で具体化する 「令和7年度 人事制度改善セミナー」開催 JA全中2025年7月4日

人的資本を人事制度で具体化する 「令和7年度 人事制度改善セミナー」開催 JA全中2025年7月4日 -

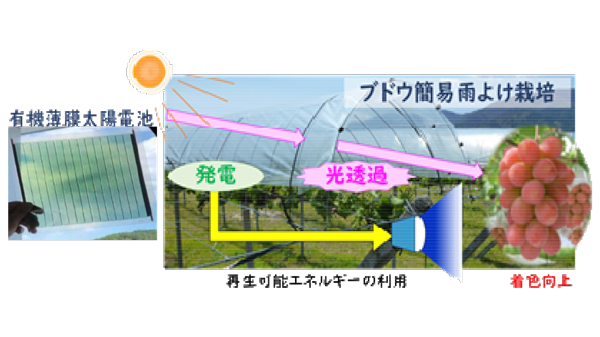

「有機薄膜太陽電池」で発電した電力 ブドウの着色に活用 実証実験開始 山梨県2025年7月4日

「有機薄膜太陽電池」で発電した電力 ブドウの着色に活用 実証実験開始 山梨県2025年7月4日 -

株主優待制度を新設 農業総研2025年7月4日

株主優待制度を新設 農業総研2025年7月4日 -

夏の訪れ告げる初競りの早生桃 福島県産「はつひめ」販売 青木フルーツ2025年7月4日

夏の訪れ告げる初競りの早生桃 福島県産「はつひめ」販売 青木フルーツ2025年7月4日 -

ニッテン「スズラン印」ロゴマークをリニューアル 日本甜菜製糖2025年7月4日

ニッテン「スズラン印」ロゴマークをリニューアル 日本甜菜製糖2025年7月4日 -

「国際協同組合年」認知度調査「生協に参加したい」が7割 パルシステム2025年7月4日

「国際協同組合年」認知度調査「生協に参加したい」が7割 パルシステム2025年7月4日 -

洋菓子のコロンバン主催「全国いちご選手権」あまりんが4連覇達成2025年7月4日

洋菓子のコロンバン主催「全国いちご選手権」あまりんが4連覇達成2025年7月4日 -

野菜わなげや野菜つり 遊んで学ぶ「おいしいこども縁日」道の駅とよはしで開催2025年7月4日

野菜わなげや野菜つり 遊んで学ぶ「おいしいこども縁日」道の駅とよはしで開催2025年7月4日 -

北海道初進出「北海道伊達生産センター」完成 村上農園2025年7月4日

北海道初進出「北海道伊達生産センター」完成 村上農園2025年7月4日 -

震災乗り越え健康な親鶏を飼育 宮城のたまご生産を利用者が監査 パルシステム東京2025年7月4日

震災乗り越え健康な親鶏を飼育 宮城のたまご生産を利用者が監査 パルシステム東京2025年7月4日 -

神奈川県職員採用「農政技術(森林)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日

神奈川県職員採用「農政技術(森林)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日 -

神奈川県職員採用「獣医師(家畜保健衛生分野)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日

神奈川県職員採用「獣医師(家畜保健衛生分野)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日 -

信州の味が集結 JA全農長野×ファミマ共同開発商品 長野県知事に紹介2025年7月4日

信州の味が集結 JA全農長野×ファミマ共同開発商品 長野県知事に紹介2025年7月4日 -

障害者のやりがい・働きがい・生きがい「ガチャタマ」で応援 パルシステム埼玉2025年7月4日

障害者のやりがい・働きがい・生きがい「ガチャタマ」で応援 パルシステム埼玉2025年7月4日