農薬:防除学習帖

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(10)【防除学習帖】 第249回2024年5月11日

令和3年5月に公表され、農業界に衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上でKPIをクリアできる方法を探っているが、そのことを実現するのに必要なツールなり技術を確立するには、やはりIPM防除の有効活用が重要だ。そこで、防除学習帖では、IPM防除資材・技術をどのように活用すれば防除効果を落とさずに化学農薬のリスク換算量を減らすことができるのか探っている。

IPM防除は、化学農薬による化学的防除に加え、化学的防除以外の防除法である①生物的防除や②物理的防除、③耕種的防除を効率よく組み合わせて防除するものである。前回から物理的防除について紹介しており、今回は熱利用以外の物理的防除法を紹介する。

1.物理的防除法(病害)

(1)雨除け栽培

作物の病害には高湿度を好み伝染に雨を利用するもの(雨媒伝染)が存在しており、このような病害は雨が作物にかからないにするだけでも発生率を抑えることができる。その一般的な方法は、ほ場全体をビニル等で覆ったり、簡易的なビニルハウス等を建てて屋根に透明フィルムを張って雨除けする方法がある。この方法は、雨滴が作物に直接かからないようにしたり、病原菌を含む土壌の跳ね上げを防ぐことによって、発芽・侵入に必要な水滴が作物に付着しないようにしたり、土壌中に潜んでいる病原菌の伝染源(糸状菌胞子や細菌、ウイルスなど)が雨滴によって跳ね上げられて作物に付着してしまうこと防ぐことで病害の感染を防ぐことができる。

特に、イチゴ炭疽病やホウレンソウべと病、オウトウ灰星病などで高い効果が確認されている。

(2)マルチング

作物病害の伝染源は土壌に潜むものも多く、多くが雨滴や灌水などの水滴による土壌の跳ね上げによって作物に付着し伝染する。作物の株元一面をビニルマルチやワラマルチで覆うことによって、土壌(伝染源)の跳ね上げを抑え作物に伝染源が付着するのを妨げ、病害の感染を防ぐことができる。

(3)紫外線カットフィルム

作物病害の原因の大部分を占める糸状菌は、伝染源として胞子と呼ばれるものをたくさん形成するが、その胞子をつくるためにある種の波長の光と必要とする場合がある。代表的な例に果菜類の果実に被害を及ぼす灰色かび病がある。この菌は、伝染源になる胞子の形成に紫外線が必要であるので、紫外線カットフィルムで紫外線の照射をカットすることで胞子の形成が抑制され、伝染源の胞子が減ることによって病害の発生を減らすことができる。ただし、果実の色付きに紫外線が必要なナスの栽培や、ミツバチを受粉に使う作物(紫外線カットにより行動が抑制されるため)の栽培には使用できないので注意が必要だ。

(4)伝染源除去

病害防除の基本中の基本がこの作業である。一般的に病害は、病原菌が存在し病原菌が生活しやすい環境が整ったときにはじめて発生する。このため、病原菌を作物から遠ざけることができれば、病害が発生することはない。具体的には、前作で被害を受けた(病原菌が侵入した)葉や巻きひげ、枝など、病原菌が侵入している作物の残渣をきれいに取り除いて集め、作物のない空き地に埋めるか、焼却が可能であれば焼却する。原始的であり労力かかるが、効果の高い物理的防除法である。

2.物理的防除法(害虫)

(1)捕殺

もっとも単純な物理的防除は捕殺である。文字のごとく、害虫をみつけたら捕まえて殺す方法である。これができるのは、チョウ目害虫などある程度大型なものでないと使えない。ぎりぎりアブラムシ程度まで使えるかもしれないが、その場合でも広範囲に発生が拡がっていると手間ばかりかかって防除効率が悪い。また、ダニやサビダニなど極小な害虫であったり、ハモグリバエやアザミウマなど作物の隙間に入り込んでいるような害虫もこの方法での防除は難しい。あくまで、チョウ目の幼虫(目で見えるサイズ)の発生初期などで使用する補完的な方法と考えておいた方が良い。

(2)侵入防止ネット

施設栽培などで、害虫が侵入するのを防ぐ技術である。対象とする害虫によって網目を調整する。ただし、換気用の開口部や入口の開き閉め時の対応、網目が細かい時の通風不足による温度上昇など注意点もある。つまり、温度が上昇しすぎないように大きな網目を選ぶとタバコガ等の大きな害虫は防げるが、コナジラミなどの微小害虫は防ぐことができないし、微小害虫を防ごうとして網目を小さくすると、熱によって作物の生育に影響を与えてしまう場合もあるからだ。このため、対象の害虫のサイズと栽培管理をよく考慮して網目を選ぶようにする必要がある。

(3)着色粘着板

昆虫は、ハエ目は黄色、アザミウマは青色など、色によって誘引される性質を持っており、この性質を利用するのが、着色粘着版である。使用方法は単純で、着色した粘着板を圃場のあちこちにおいて、色でおびき寄せて粘着版に張り付けて動けなくして害虫を除去する方法である。

ただし、設置数が少なければ十分な防除効果が得られないことも多いので、防除目的で設置するよりも、粘着版に付着した害虫数を確認することによって、効果の高い化学的防除実施の目安とするなど他の防除法の補完的な方法と割り切った方が無難だ。

(4)シルバーマルチの利用

アブラムシ類は銀色を嫌う性格があり、果菜類のマルチに銀色を使用するとアブラムシ類の発生を抑制する効果がある。ただし、シルバーマルチは、太陽光を反射するため、黒色ほどの保温効果はない。このため、アブラムシ防除や果実の着色促進などを保温以外の用途で使用する場合に限られる。

(5)越冬場所の除去

害虫の種類によっては、冬に越冬場所にじっとして耐え、翌年温かくなったころ活動するものが多い。特に果樹の害虫などでは、樹皮の下などで越冬し、その越冬成虫が産んだ卵が孵化した幼虫が翌年の被害に結びつく。このため、害虫が越冬しそうな場所をできるだけ減らして、越冬虫を減らせば減らすほど翌年の害虫密度を減らすことができる。この応用技術として、冬に入る前に樹幹にワラを巻いて害虫をワラにおびき寄せ、越冬に入った段階でワラを外して一網打尽にする方法もあるので、必要に応じて活用すると良い。

(6)気門封鎖剤

気門封鎖剤は、でんぷんなどねっとりした液体を散布し、害虫の気門を塞いで窒息死させる資材である。化学農薬ではないので、農薬登録を受けてはいるが使用回数を気にせず使える資材である。気門封鎖剤単独での使用も有効だが、ここ一番で害虫密度を下げたい場合は、化学農薬との併用で効果が増強できる資材もあるので適宜活用すると良い。

(7)高濃度炭酸ガス

倉庫など密閉空間にできる場所で使用する方法で一般的に利用できる資材ではない。炭酸ガスを密閉空間に充満させて窒息死させる倉庫くん蒸法であり、臭化メチルの代替のため一部で使用が進んだ。

重要な記事

最新の記事

-

【26年度畜酪決着の舞台裏】加工補給金上げ12円台 新酪肉近で全畜種配慮2025年12月22日

【26年度畜酪決着の舞台裏】加工補給金上げ12円台 新酪肉近で全畜種配慮2025年12月22日 -

配合飼料供給価格 トン当たり約4200円値上げ 2026年1~3月期 JA全農2025年12月22日

配合飼料供給価格 トン当たり約4200円値上げ 2026年1~3月期 JA全農2025年12月22日 -

鳥インフルエンザ 岡山県で国内8例目2025年12月22日

鳥インフルエンザ 岡山県で国内8例目2025年12月22日 -

【今川直人・農協の核心】農協の農業経営をめぐる環境変化(3)2025年12月22日

【今川直人・農協の核心】農協の農業経営をめぐる環境変化(3)2025年12月22日 -

日本産米・米加工品の輸出拡大へ 意見交換会「GOHANプロジェクト」設置 農水省2025年12月22日

日本産米・米加工品の輸出拡大へ 意見交換会「GOHANプロジェクト」設置 農水省2025年12月22日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開催 JA全農2025年12月22日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開催 JA全農2025年12月22日 -

「JA全農チビリンピック2025」小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」2025年12月22日

「JA全農チビリンピック2025」小学生カーリング日本一は「軽井沢ジュニア」2025年12月22日 -

農政無策【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月22日

農政無策【森島 賢・正義派の農政論】2025年12月22日 -

【人事異動】ヤマタネ(2026年1月1日付)2025年12月22日

【人事異動】ヤマタネ(2026年1月1日付)2025年12月22日 -

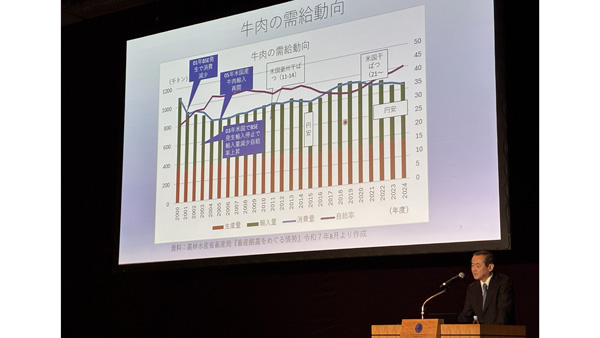

国産食肉シンポジウム「国産食肉が食卓に届くために」開催 日本食肉消費総合センター2025年12月22日

国産食肉シンポジウム「国産食肉が食卓に届くために」開催 日本食肉消費総合センター2025年12月22日 -

岡山県鏡野町と「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」締結 福田農機2025年12月22日

岡山県鏡野町と「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」締結 福田農機2025年12月22日 -

「英国The Leafies 2025」粉末緑茶「あらびき茶」が金賞受賞 鹿児島堀口製茶2025年12月22日

「英国The Leafies 2025」粉末緑茶「あらびき茶」が金賞受賞 鹿児島堀口製茶2025年12月22日 -

「かごしまスマートファーマー育成セミナー」令和7年度の受講生募集 鹿児島県2025年12月22日

「かごしまスマートファーマー育成セミナー」令和7年度の受講生募集 鹿児島県2025年12月22日 -

日本トリム 農業用電解水素水整水器を活用 いちご「肥後こまち」販売開始2025年12月22日

日本トリム 農業用電解水素水整水器を活用 いちご「肥後こまち」販売開始2025年12月22日 -

宅配インフラ活用 地域を見守り子育て応援 九十九里町と連携協定 パルシステム千葉2025年12月22日

宅配インフラ活用 地域を見守り子育て応援 九十九里町と連携協定 パルシステム千葉2025年12月22日 -

大分県大分市佐賀関大規模火災お見舞い金100万円を拠出 コープデリ2025年12月22日

大分県大分市佐賀関大規模火災お見舞い金100万円を拠出 コープデリ2025年12月22日 -

新春は「いちごと洋梨のケーキ」丹頂鶴をフルーツで表現 カフェコムサ2025年12月22日

新春は「いちごと洋梨のケーキ」丹頂鶴をフルーツで表現 カフェコムサ2025年12月22日 -

障害者雇用支援のエスプールと持続可能な農業モデル構築へ概念実証を開始 食べチョク2025年12月22日

障害者雇用支援のエスプールと持続可能な農業モデル構築へ概念実証を開始 食べチョク2025年12月22日 -

滋賀県日野町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月22日

滋賀県日野町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月22日 -

ブラジルCOP30から世界の気候危機を知る 現地イベント報告 パルシステム連合会2025年12月22日

ブラジルCOP30から世界の気候危機を知る 現地イベント報告 パルシステム連合会2025年12月22日