農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識 2024

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

今年も啓蟄(けいちつ)が過ぎ、いよいよ春耕の季節がやってきた。近年は地球温暖化の影響か農作物の高温障害なども心配される。本格化する農作業前に「現場で役立つ基礎知識」として高温に強い稲を作るための土づくりセミナーを通した実践的な管理を探る。

有識者が実践農家に具体的事例などを交え講演会を実施

有識者が実践農家に具体的事例などを交え講演会を実施

司会 金田先生の講演で、根を深く張らせることで環境ストレスに強い稲になるとのことでした。根を深く張らせるための一番のポイントは?

金田 一番は土性にあった耕し方が重要です。土壌中に酸素を多く供給できるような耕うん、代かきをする必要があると思います。ご自身の土壌を見て、触って、観察することが大事です。

司会 檜田さんの土壌の管理はどうされていますか?

檜田 3~5年に1回、パワーディスクで反転耕起します。通常の耕うんは2~3月に1回、4月に1回行います。代かきはロータリーで1回、ハローで1回です。

金田 かんがい水からも酸素が供給されますので、ある程度の透水性は必要で、反転耕起をされているのが効いているのかもしれないですね。

司会 「とよめき」のほ場の水持ちはいかがですか?

檜田 水持ちは良い方で、中干しまではそれほど頻繁に給水しないでも持ちます。

司会 事前にいただいた質問で、農家の方からは「なかなか土づくりの効果は見えにくい」JAの方からは「土づくりの重要性を説明しにくい」というコメントが多かったです。土づくりの効果を見える化するにはどうすればよいでしょうか?

金田 新潟県の試験場で開発された「銀メッキシート」は非常に有効だと思います。今までは水田でガスが湧いているのを観察するだけでしたが、銀メッキシートは写真で(土壌還元の様子を)残しておいて、収穫後の反省会で結果と突き合わせると実感します。銀メッキシートは6月下旬にほ場に埋設して、7月上旬に取り出します。この時、みんなで見て、根も掘り出して写真を撮影します。やはり見て、体で感じることが重要だと思います。

司会 農家の檜田さんが土づくりの効果を実感する時はありますか? すでに、多収日本一を取っている時点で実感されているのかもしれませんが。

檜田 正直なところ、なかなか分かりません。三田は牛ふん堆肥が手に入りやすく、田んぼにまくわけですが、施用初年目は逆にガスが湧いてしまったりします。ようやく3年くらい経って、この田んぼよく取れてきたな、と感じたりします。

司会 チャットでの質問を続けたいと思いますが、金田先生がおっしゃっていた「現場力を高める」という点ですが、若手の農家にはなかなか難しいので、サポートしてくれるシステムやツールがないかというご質問です。

金田 今、スマート農業ということでドローンや人工衛星といって、どうしても目線が上にいきがちですが、下の目線も重要です。そして、県、JA、研究者そして農家の横の連携、自県だけでなく他県との連携も大事なので、そこは全国組織の全農が頑張ってほしいです。

司会 「にじのきらめき」の倒伏耐性の話がありましたが、これは草丈が低いからなのか、稈(かん)が太いからなのか、または直根伸長など根系が関係しているのでしょうか?

石丸 根に関しては調べていないのでコメントできないのですが、茎に関してはやはり短稈であることが最も大きい要因だと思います。

檜田 今年、「にじのきらめき」を作って感じたことですが、わら自体は柔らかいのですが、太くて中の中空が大きいので倒れにくいのかなと思いました。「とよめき」は硬いのですけど。

司会 関連して、本日は土づくりの研究会ということで、金田先生も根の重要性を指摘されていました。作物からみて、高温耐性のある品種は根に特徴がある、養水分の吸収が旺盛であるとか根の伸長が良いとか、そういった形質は持っているのでしょうか?

石丸 地下部の高温登熟に対する影響というのはまだ、あまり分かっていません。

金田 「ふさおとめ」という高温耐性のある品種がありますが、「あきたこまち」と比較すると根は深く張りますし吸水力や活性が高いです。もしかしたら「にじのきらめき」などもそういった特性があるのかもしれません。

司会 そういった品種のポテンシャルを引き出すためにも土づくりによる根の健全化が重要ということですね。

一同 その通りです。

司会 加えて、冒頭に金田先生からあった通り、ケイ酸質肥料をまくにしても、それをしっかり吸収できる根をつくる必要があるという示唆をいただいたと思います。最後に、本日の感想や、全農や土づくり推進協議会に対する期待など一言ずついただけますか。

金田 現場の状況はそれぞれ違いますので、今まで以上に関係者が情報を共有・連携しながら、自分の「現場力」を磨くことが重要だと思いました。

石丸 気候変動に立ち向かうために何が必要か?とよく聞かれるのですが、それは「多様性」を確保することだと思います。一つの技術で克服することは困難で、いろいろな技術のつながりで克服していくことが重要かと。人のつながりも、研究者、農家、流通・加工業者、さらには消費者もつながれば良いと思いますが、皆がつながって米作りを考えることが重要だと思います。

檜田 土づくりも大事だと思いますが、それ以上に大事なのが仲間づくりだと思います。困ったときに相談できる仲間づくりが大事だと思います。

司会 技術の連携、人・組織の連携が重要ということで、キーワードは「連携」ということでまとめたいと思います。

重要な記事

最新の記事

-

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日

【飲用乳価2年ぶり4円上げ】関東先行、全国で決着へ 問われる牛乳需要拡大2025年4月3日 -

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日

【JA人事】JAみねのぶ(北海道)伊藤俊春組合長を再任(3月27日)2025年4月3日 -

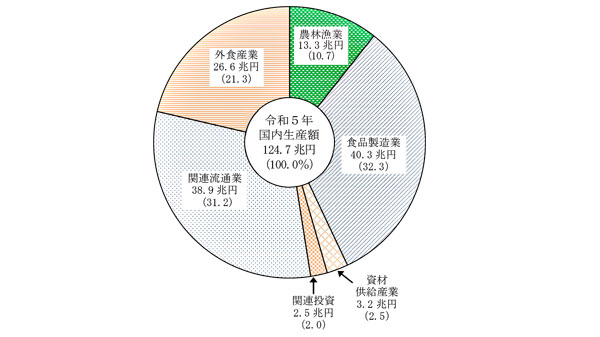

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日

農業・食料関連産業 7.9%増 124兆6926億円 23年2025年4月3日 -

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日

トランプ大統領「日本は米に700%関税」発言 江藤農相「理解不能」2025年4月3日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】「盗人に追い銭」外交の生贄はコメと乳製品2025年4月3日 -

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日

旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日

宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日

【第46回農協人文化賞】受賞候補者推薦のお願い2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日

【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日

越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日

乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日

JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日

開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日

「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日

【組織変更および人事異動】フタバ産業(4月1日付)2025年4月3日 -

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日

バイオスティミュラント肥料「アンビション G2」販売開始 バイエルクロップサイエンス2025年4月3日 -

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日

子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日

「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日

横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日