流通:いま!食のマーケットは

【シリーズ・いま!食のマーケットは】第4回 高齢社会に対応した事業をどう掘り起こすか2014年8月5日

取材協力:大塚明・中央大学大学院戦略研究科客員教授(日本スーパーマーケット協会前専務理事)

・変化への対応が小売りの生きる道

・男女の平均寿命80歳超える

・老齢人口増加で食品消費に変化

・進む都市部への人口集中

『熈代勝覧(きだいしょうらん)』という、江戸時代の、江戸の繁栄を細かく描写した絵のコピーが、東京メトロ「三越前」駅地下コンコース壁面に掛けられている。この絵は日本橋から今川橋までの大通り(現在の東京中央通り)を東側から俯瞰し、江戸時代の町人文化を克明に描いた貴重な絵巻物だ。三井呉服店、後の三越も描かれており、商店が並んだ商店街のようなイメージがあるが、実は並んでいるのは全て問屋である。江戸時代は、モノは買いに行くのではなく、売りに来るものだった。

店舗に行くという買物行動は、たかだか110年か120年ぐらいの歴史しかない。現在のような小売業形態が形づくられ始めてからも60年程度だ。つまり「買物行動」は、将来的にも変わっていくものだと考えた方がいい。こうした変化を見極めることは生産者にとっても極めて大事なことだといえる。今回はそれを人口構造の変化から考えてみる。

◆変化への対応が小売りの生きる道

小売業は「変化適応業」といわれており、常に変化する環境に適応できなければ、生存できないのが小売業なのだ。

小売業の事業活動に特に影響を与える事項は、[1]お客の変化(人口減少と構造変化などと価値観の変化)、[2]法令の新設・改廃、[3]ITの進化(情報インフラの変化)などがあげられる。

現実社会の変化を鋭く汲み取り、日々の商売の施策に活かしていくことが強く求められているのだ。

生活者に1番近い所にあり、社会・生活の変化を素早く感じとれる小売業は、時代の先を読み、未来を提示する役割も求められている。

民間の有識者会議である「日本創成会議」人口減少問題検討分科会(座長:増田寛也 元総務相)は、2040年の国内人口を独自に推計した結果、全国で896(全体の49.8%)の市区町村が人口減少による消滅の可能性がある「消滅可能性都市」であると発表した。新聞各紙には「2040年に896の市区町村が消滅」「極点社会 東京一極集中」などの見出しが並んだ。

◆男女の平均寿命80歳超える

そこで、長期にわたる総人口と人口構造の変化を押さえておきたい。不確実な未来に関して、人口だけは将来をある程度推計できるものであり、市場の基盤を規定するものだが、目の前にある日常に追われれば将来日本の人口がどうなるかなどには目が向けられることは少ないからだ。

総務省の統計である住民基本台帳に基づく人口は、09年から減少過程に入っている。また、東日本大震災で多数の被害者が出たうえ、国外に去る外国人も増加した11年には、国勢調査に自然動態や社会動態などを加味して出す人口推計でも、25万8000人の減少となり、日本は人口減少過程に移行したのである。

今後を展望するために、1人の女性が一生に産む子どもの数の平均数である合計特殊出生率と平均寿命の予測を見ておきたい。

合計特殊出生率は、05年の国勢調査から行われた前回推計に比較して0.09回復して1.35に修正されている(13年1月推計)。また「高齢社会白書」(13年)によると、平均寿命は男性が79.4歳、女性が85.9歳。60年には男性が84.19歳、女性が90.93歳まで伸びると予想され、世界中のどの国も経験したことのない高齢社会を迎えることがわかっている。

企業は、そうした人びとと社会のためにどのような商品やサービスを作り出し、どのように届けていくかが経営課題になる。

◆老齢人口増加で食品消費に変化

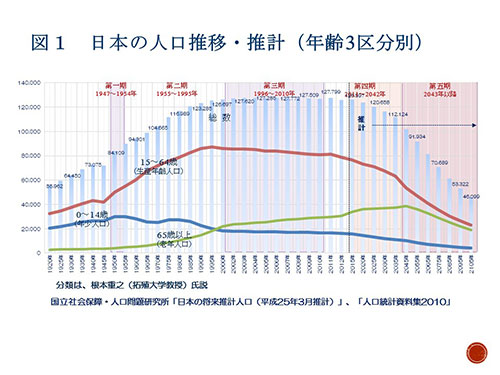

日本の人口構造を年少人口(0?14歳)、生産年齢人口(15?64歳)、老年人口(65歳以上)別の変化をみて欲しい。この変化を根本重之拓殖大学教授は5つの時期に分類している(図1参照)。

○第一期(1947?1954年)年少人口、生産年齢、老年人口とも人口増加。

○第二期(1955?1995年)年少人口の減少、生産年齢人口と老年人口の増加。

○第三期(1996?2010年)生産年齢人口が減少へ。

○第四期(2011?2042年)総人口の減少、老年人口のみが増加。

○第五期(2043年以降)老年人口も減少。

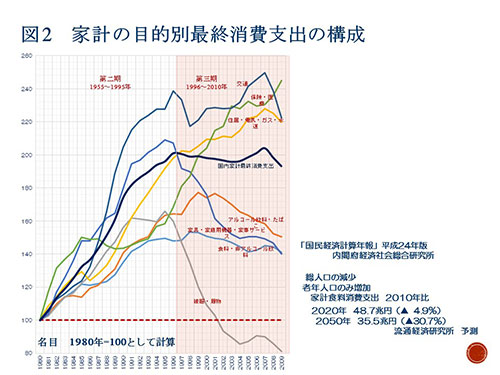

何故、人口構造の変化を気にしているのか。まず第三期に注目して欲しい。1996年、まだ総人口は微増を続けていたが生産年齢人口が減少過程に移行した。97年には減少してきた年少人口と増加してきた老年人口が逆転している。ここを境に、国民経済計算による名目の「国内家計最終消費支出」が大きく変化しているのである。

生産年齢人口の減少が国内経済や消費に幅広い影響を与えたと考えられるが、それは藻谷浩介氏の『デフレの正体―経済は「人口の波」で動く』(角川書店)に詳しい。

特に「被服・履物」への最終消費支出は顕著に変化をしている。職場に出かける人の数が減少したこと、低価格の衣料品が市場展開されたこと。なによりもライフスタイルの多様化に伴うカジュアル化を背景としたボリュームゾーンの価格の安い商品へのシフトである。「被服・履物」市場の縮小は、市場全体で見ると、衣料品の数量減少ではなく単価下落が要因である。

この第三期は、まだ総人口は減少してはいなかったが、現在は、総人口が減少し老年人口だけが増加し続ける第四期のステージに立っているのである。しかも30年以上も続くのだ。

懸念されることは、「被服・履物」「アルコール飲料・たばこ」の消費支出が第三期に大きく変化したように「食料・非アルコール飲料」の消費支出がこの期に大きく変化するのではないかということである。

食料品の加工度の向上、食の外部化率の変化を見るとき、その兆候が見て取れるような気がしてならない。小売業の立場だけでなく、生産者と共に対策を準備する時期に来ていると思う。

◆進む都市部への人口集中

都道府県別の将来推計人口が2010年比でどう変化するかをみると、「全国」では20年に3.1%減、30年には8.9%減、40年には16.2%減少するという。

20年は東京オリンピック開催の年であるが、その年まで人口が増加するのは、東京(1.2%)、神奈川(0.8%)、愛知(0.4%)、滋賀(0.2%)、沖縄(1.7%)の5都県のみだ。ローカルの人口減は、いうまでもなく非常に厳しく秋田(11.7%減少)、青森(10.0%減少)が2桁を超え、他の多くの県でも5%を超えている。

そして、総人口が減少するのに伴い都市部への集中がさらに進む。南関東の1都3県は、国土面積の3.6%を占めるだけだが、人口は、10年で27.8%、40年には30.1%が集中すると推計されている。

ワタミ(株)が介護分野に進出したのも、(株)イトーヨーカ堂が店舗を南関東1都3県に集約し始めたのも2000年以降である。まだ多くの企業がそんなことを何も考えず、準備もしていなかった時期にである。

後手に回った感のあるイオン(株)も、「まいばすけっと」、「アコレ」などプチスーパー、小型ディスカウント業態を中心に首都圏に高密度のドミナント形成を急いでいるし、先日発表があったように、子会社のマックスバリュ関東と首都圏を地盤とするマルエツとカスミを新たに設立する持ち株会社の傘下に集結させる首都圏食品スーパー連合などを着々と進めている。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日

農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日

1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日

【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日

静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日

25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日

(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日

【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日

水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日

長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日

【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日

【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日

第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日

【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日

宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日

静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日

静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日

システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日

神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日