流通:いま!食のマーケットは

【シリーズ・いま!食のマーケットは】第8回(最終回) 新しい「出会いの場」を準備する2014年12月16日

取材協力:大塚明・中央大学大学院戦略研究科客員教授(日本スーパーマーケット協会前専務理事)

・「縮小拡大」の時代

・5つの作戦展開を!

・おわりに

日本の人口は減っていく。高齢者人口(65歳以上人口)の比率はいま24.1%。1年間で0.8%も増えている。2060年の予測では39.9%が65歳以上の高齢者になる。その高齢者を16歳から64歳の生産年齢人口が支えることになる。しかも、出生率はどんどん下がっていくと予測されている。また、情報通信機器の普及状況では、平成24年末で携帯電話が94.5%、パソコンが75.8%になっている。これらが様々なニーズを作り出して、消費や小売りを変えていくであろう。

小売業は時代の動きに対応して常に変化してきた。そしてこれからも変化し続けていく。連載の締めとして、変化する小売業のなかで、スーパーマーケットが取り組むべき対応を整理してみたい。

波の下にある潮流こそ重要

◆「縮小拡大」の時代

北海道にある(株)アークスの横山清社長は、「シュリンクするなかで拡大すると役割が大きくなって、ますます成長できる」と言っている。これを「縮小拡大」と表現しているのだ。

スペインにメルカドーナというスーパーマーケットがある。1400店舗以上、2兆4800億円の売上がある。スペインも人口が減少し、高齢化も進んでいる。昨年11月の失業率も26%と高い。その中で、これだけの業績を残しているのだ。

余談になるが、スペインには「ZARA」という世界ナンバー1のファッションチェーンも存在している。共にブレイクスルー型のイノベーションを果たしているといえる。

◆5つの作戦展開を!

これからの日本の流通小売業は、時代の変化に対応したイノベーションを果たすべきだ。そのために次の5つの作戦を提案したい。

作戦1 商売を変える

作戦2 店舗を変える

作戦3 商品を変える

作戦4 M&A戦略を変える

作戦5 変化に慎重になる

それぞれを具体的にみていきたい。

○作戦1 商売を変える

人口減少時代に最後に残された肥沃なマーケットを狙うために“近づくビジネスの展開”が必要だ。これは、物理的にも、心理的にも消費者に近づくということだ。

地域密着することでシニアにシフトし、商品の加工度を追求して独自性を訴えたい。それは不特定の消費者から特定の顧客中心の店頭ビジネスに転換するということだ。

それには、チェーンストアといえども個店での個性を追求する必要が出てくる。

情報技術革新を活用し顧客シェア、顧客の生涯価値を追求するために効率よりも効果を追求したい。

○作戦2 店舗を変える

小売業は、差別化できる売場、より強い売場を付け加え続けることで変化を実現して来た。

数坪の八百屋などの業種店からスーパーマーケットに転換し、創業期は、規制の網にかからない50坪へと大型化し、その後、法制度の変化で300坪になり、最適なマーチャンダイジングが可能な450坪へとシフトし、米国に学んで600坪型の大型店へ、そしてベーカリー、デリ、食提案コーナーを備えた800坪という展開だった。

しかし、店舗規模最適を追求するようになり、また都市部への出店欲求が高まると、コンパクトで競争に勝ち抜ける小型店をつくることが必要になる。自社の強み、良いところを高めながら小さくすることの難しさに挑戦しなくてはならない。

米国なども同様な流れになっており、ウォルマートなども小型店(ウォルマート・エクスプレス)の開発に舵を切っている。

生活者の変化は、新しいカテゴリーを創造しての売場づくりを必要にして来ているし、新しいサービス店舗機能提供(家庭内食外部化)を求めはじめている。

○作戦3 商品を変える

「NBを扱っているうちは、同質化競争から逃げられない。PBを強化して特色ある店づくり・商品づくりを行う」「生鮮食品を含めた商品開発が最終的な勝敗を分けるポイントになる」とは、大手スーパーマーケット企業の社長の話である。

地場野菜や産地直送では物流コストが高く、取扱量にも限りがある。

全量取引であっても、どこかの段階で中間業者の関わりが必要であり、産地移動や配送コストを考慮するとメリットが出にくい。そうはいっても、産地や生産者から直接商品を調達したり、原材料を仕入れて加工食品や日配品の製造を手掛けたりする必要がある。

製造業のみならず小売業も技術的水準が同質化し、ほとんど違いが見出せない状況になってくると、他では取り扱えない独自の商品を、リスクをとってでも展開したいと考える企業も増えているからだ。

そういう意味ではAコープの各店舗は、生産者との距離も近く最高のポジションにあると思う。

「利」は元(商品の独自性)にあるのだから。

○作戦4 M&A戦略を変える

日本の流通業は、卸売業が発達し、物流や企業間金融機能を果たして来たことで多くの企業が生き残ってきた。しかも、不採算店でも営業を続けるというインセンティブが働く構造でもある。出店規制も緩和・撤廃され、借入金利も低位維持がなされている。

その結果、小商圏型フォーマットまでオーバーストアになり、収益改善や生き残りをかけた動きが顕著になり、これまでとは違った次のようなM&A戦略が展開され始めた。

[1] 地域内でのシェア上 昇に向けた連合

[2] 地方スーパーとGM Sとの連合

[3] 流通業という枠組み での複合企業化

[4] 流通業以外との複合企業化

流通業の未来戦略は、伝統的流通業から脱皮することでもあり、同業態での店舗数・売上規模拡大による荒利益高追求は限定的になるだろう。

○作戦5 変化に慎重になる

変わることの必要を述べてきたが、変化すること自体に目的があるのではない。波の下にある潮流こそ重要である。次の5項目がスーパーマーケットの使命だと位置付けたい。これらを達成するために変化が必要なのだ。

[1] 多様な生活者の食を中心とする日常生活の充実に貢献すること。

[2] 適切な情報を提供しつつ、食の安全・安心の確保に貢献すること。

[3] コミュニティーのコアとしての機能を強化し、地域社会の活性化、人と人との結びつきの維持・強化に貢献すること。

[4] 食料、農業問題への関わりを深め、食を守り、新たな時代に向けて発展させること。

[5] 自然と共生しうる循環型の社会を実現するための活動を積極的に展開すること。

◆おわりに

スーパーマーケットは、コンビニエンスストアに高齢者需要を、ドラッグストアに加工食品と日用品の売上げを奪われかねない。生き残り戦略は、「他では出来ないことをやる」ことであり、モノの品質価値で勝負することになるだろう。

それは高品質の野菜、地場青果・鮮魚、旬商品の品揃えと価値情報発信を進めることでもある。そして、ライブ感のある体験ができる売場にすることである。そのためには、人の力で戦う、考える現場、接客力で戦う必要がある。

そして、若い人にも支持される店づくりが大切になる。

これまでの業態論に縛られる必要はない。消費者が変化しているのだから新しい出会い方を準備するべきだ。消費者同士を、消費者と生産者を繋げられる場はスーパーマーケットにしかない。

これまでの、つくる人、売る人の関係ではなく新しい協働関係構築がお互いを活性化する。そこに生産者側も積極的に関わることで、新しい流れを地域の農業に創りだし、活性化することになるのではないだろうか。この連載がささやかでもそのお役にたてばと思う。

重要な記事

最新の記事

-

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

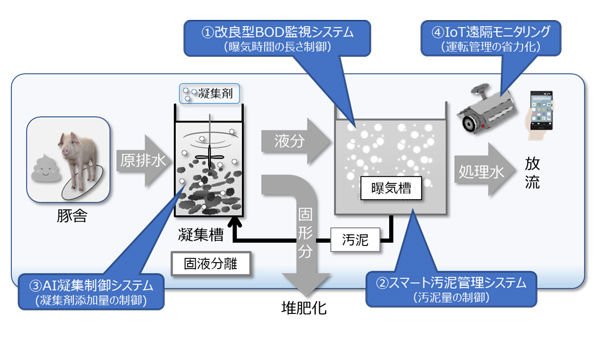

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日 -

「AGRI EXPO新潟」2026年2月25~27日に初開催 250社出展、来場者は1万2000人を予定2025年4月23日

「AGRI EXPO新潟」2026年2月25~27日に初開催 250社出展、来場者は1万2000人を予定2025年4月23日