温室効果ガスを消去する微生物 優占する土壌物理条件を解明 農研機構×愛媛大2025年1月17日

愛媛大学大学院農学研究科の光延聖准教授と、農研機構の和穎朗太上級研究員の研究グループは、東北大学との共同研究で、農地土壌から大量に発生する温室効果ガス(N2O)を消去する微生物の群集活性が土壌団粒内の孔隙ネットワークによって大きく制御されることを突き止めた。この研究成果は、(1)不明な点が多い土壌のN2O発生・消去メカニズムの解明、(2)N2O発生抑制を目的とする土壌管理法、(3)微生物を使ったN2O消去資材の開発、を進める上で重要な基礎知見となる。

亜酸化窒素(N2O)は強力な温室効果ガスかつオゾン層破壊物質。最大の人為的発生源は窒素肥料が大量投入される農地土壌だが、土壌は非常に複雑な物質であるため、土壌N2Oの発生・消去機構には未解明な点が多いのが現状だ。

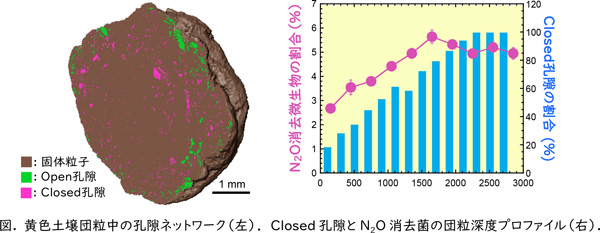

同研究では、土壌の構成要素かつ微生物の"すみか"でもある土壌団粒において、N2O消去微生物の活性と群集がどのような土壌条件(孔隙特性、酸素とN2O濃度、酸化還元電位、pHなど)によって支配されるのか、団粒1粒子のミクロスケール観察によって丹念に調べた。

土壌団粒の孔隙は団粒外大気と繋がった孔隙(Open孔隙)と繋がっていない孔隙(Closed孔隙)に大別される。同研究では、Closed孔隙が多い団粒内部では大気O2流入速度の低下によって無酸素環境が形成され、N2O消去微生物の群集割合が大きく上昇することを見出した。

この現象は黄色土など風化の進んだ粘土質の土壌で観察されやすく、この土壌タイプでは団粒自体がN2O消去のホットスポットとして機能することを示す。微生物作用による土壌N2Oの消去に関連して多くの研究がなされてきたが、同研究では土壌団粒の1粒子分析法を独自に開発、応用することで、ミクロスケールの孔隙ネットワークによって土壌のN2O消去活性が制御されることを初めて突き止めた。

同研究成果は(1)不明な点が多い土壌のN2O発生・消去メカニズムの精緻化、(2)N2O発生抑制を志向した土壌管理、(3)微生物を使ったN2O消去資材の開発を進めていく上で重要な知見となる。

同研究の成果は、『Soil Biology and Biochemistry』に掲載され、2024年12月12日にオンライン公開された。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 石川県2025年7月4日

【注意報】斑点米カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 石川県2025年7月4日 -

(442)エーカレッジ(作付面積)から見る変化【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年7月4日

(442)エーカレッジ(作付面積)から見る変化【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年7月4日 -

【JA人事】JAながさき県央(長崎県)里山耕治組合長を再任(6月27日)2025年7月4日

【JA人事】JAながさき県央(長崎県)里山耕治組合長を再任(6月27日)2025年7月4日 -

人的資本を人事制度で具体化する 「令和7年度 人事制度改善セミナー」開催 JA全中2025年7月4日

人的資本を人事制度で具体化する 「令和7年度 人事制度改善セミナー」開催 JA全中2025年7月4日 -

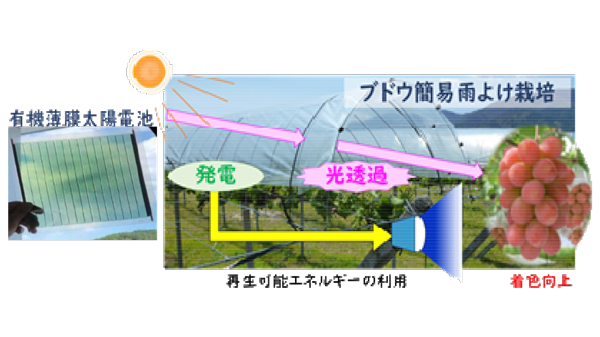

「有機薄膜太陽電池」で発電した電力 ブドウの着色に活用 実証実験開始 山梨県2025年7月4日

「有機薄膜太陽電池」で発電した電力 ブドウの着色に活用 実証実験開始 山梨県2025年7月4日 -

株主優待制度を新設 農業総研2025年7月4日

株主優待制度を新設 農業総研2025年7月4日 -

夏の訪れ告げる初競りの早生桃 福島県産「はつひめ」販売 青木フルーツ2025年7月4日

夏の訪れ告げる初競りの早生桃 福島県産「はつひめ」販売 青木フルーツ2025年7月4日 -

ニッテン「スズラン印」ロゴマークをリニューアル 日本甜菜製糖2025年7月4日

ニッテン「スズラン印」ロゴマークをリニューアル 日本甜菜製糖2025年7月4日 -

「国際協同組合年」認知度調査「生協に参加したい」が7割 パルシステム2025年7月4日

「国際協同組合年」認知度調査「生協に参加したい」が7割 パルシステム2025年7月4日 -

洋菓子のコロンバン主催「全国いちご選手権」あまりんが4連覇達成2025年7月4日

洋菓子のコロンバン主催「全国いちご選手権」あまりんが4連覇達成2025年7月4日 -

野菜わなげや野菜つり 遊んで学ぶ「おいしいこども縁日」道の駅とよはしで開催2025年7月4日

野菜わなげや野菜つり 遊んで学ぶ「おいしいこども縁日」道の駅とよはしで開催2025年7月4日 -

北海道初進出「北海道伊達生産センター」完成 村上農園2025年7月4日

北海道初進出「北海道伊達生産センター」完成 村上農園2025年7月4日 -

震災乗り越え健康な親鶏を飼育 宮城のたまご生産を利用者が監査 パルシステム東京2025年7月4日

震災乗り越え健康な親鶏を飼育 宮城のたまご生産を利用者が監査 パルシステム東京2025年7月4日 -

神奈川県職員採用「農政技術(森林)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日

神奈川県職員採用「農政技術(森林)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日 -

神奈川県職員採用「獣医師(家畜保健衛生分野)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日

神奈川県職員採用「獣医師(家畜保健衛生分野)経験者」受験申し込み受付中2025年7月4日 -

信州の味が集結 JA全農長野×ファミマ共同開発商品 長野県知事に紹介2025年7月4日

信州の味が集結 JA全農長野×ファミマ共同開発商品 長野県知事に紹介2025年7月4日 -

障害者のやりがい・働きがい・生きがい「ガチャタマ」で応援 パルシステム埼玉2025年7月4日

障害者のやりがい・働きがい・生きがい「ガチャタマ」で応援 パルシステム埼玉2025年7月4日 -

参議院選挙に行ってとんかつ割引「選挙割り」実施 平田牧場2025年7月4日

参議院選挙に行ってとんかつ割引「選挙割り」実施 平田牧場2025年7月4日 -

作物と微生物の多様な共生が拓く農業の未来 意見論文が米国植物科学誌に掲載 国際農研2025年7月4日

作物と微生物の多様な共生が拓く農業の未来 意見論文が米国植物科学誌に掲載 国際農研2025年7月4日 -

国産率100%肥料の商品を販売開始 グリーンコープ共同体2025年7月4日

国産率100%肥料の商品を販売開始 グリーンコープ共同体2025年7月4日