【座談会】持続可能な未来志向の改革を紡ぐ 「農」の進化に挑み続ける東京農大(3)2018年7月13日

・「農のこころ」で豊かな人材育成

・「報徳精神」で農協人の使命を発揮

◆課題の解決は現場で

髙野 長嶋会長のご指摘のように農は生命科学です。それを現実の場に落とすのが農学、農業です。農は、生きるため生産、加工を行い、その食品を食べて健康・しあわせになり、そして地域を良くするという流れの中にあります。これが、世田谷キャンパスではなかなか体系化できません。しかし北海道オホーツクキャンパスは地域の生活を支えているということが実感できます。地域の産業を通じて一気通貫できるのが東京農大の特徴です。

髙野 長嶋会長のご指摘のように農は生命科学です。それを現実の場に落とすのが農学、農業です。農は、生きるため生産、加工を行い、その食品を食べて健康・しあわせになり、そして地域を良くするという流れの中にあります。これが、世田谷キャンパスではなかなか体系化できません。しかし北海道オホーツクキャンパスは地域の生活を支えているということが実感できます。地域の産業を通じて一気通貫できるのが東京農大の特徴です。

厚木キャンパスにも農地があります。これを使って、これまで学科ごとに行っていた農業実習を、今年度から、1年生全員のカリキュラムに組み込みました。また、農場のない世田谷キャンパスのために、茨城県にある鯉渕学園と連携協定を結びました。鯉渕学園には広い農地があります。そこで実習したり、学園の栄養科の卒業生が東京農大に編入できるようにしたりするなど、他の大学との違いを出そうと考えています。生産現場で課題を発見して解決する。初代学長横井時敬先生の教育理念を実践しています。

来年4月には「東京農大稲(とう)花(か)小学校」が大学に隣接して開校します。農の心、つまり人間は自然の中で生かされていることを、小学生のころから教えようということです。農のこころは高校から教えるのは難しく、小学校から教育する必要があります。心やさしい子どもを育てるといっても、今日、それを実現する術(すべ)がありません。しかし、東京農大の資材・施設を使うことでそれができます。1学年72人の定員ですが、説明会には約1000人の参加者がありました。

(写真)白石 正彦・東京農業大学名誉教授

長嶋 農業経営士の仲間の一人が体験農園をやっています。子どもたちに農業を体験してもらい、単に「楽しかった」で終わらないために、苗を植えるところから収穫まで、一貫して作業し、父母も参加してもらっています。これによって家族で話を共有でき、ひと粒のご飯も粗末にしてはいけないよ、という話ができるのです。

先に述べたように、JAさがみの職員には東京農大卒が20人ほどいます。JA神奈川県中央会には9人ほど。東京農大で教わったのはやはり実学主義です。その経験があるので、農協の現場では、農家を訪問するときなど応用がききます。

入組4年目の20代半ばの、東京農大卒のある女性が、支店窓口に配置されましたが、「営農指導をやりたい」といってきたことがあります。少しでも農家の手助けをしたいということでした。

いま農業、農協の現場はハイテクが入っていますが、なかなか農家はついて行けないのが現状だと思います。やはり総合的に支援するのは農協であり、それは特に営農指導だと思います。その女性はいま農家の営農指導に向けての研修を受けていますが、現場ではこうした若い職員が求められています。

特に営農指導は一朝一夕にはできません。JAさがみでも営農経済渉外のTAC(タック)を配置して、農家のニーズに応えるための情報交換を重ねています。これがまさに東京農大の実学ではないでしょうか。とくに最前線のTACに「Tとことん、A会って、Cコミュニケーション」のJA改革を期待しています。

(写真)世田谷キャンパス

(写真)世田谷キャンパス

白石 JAさがみでは、各営農経済センターに営農技術研究会員を配置して課題研究を行い、毎年2月に研究大会を開き、その成果をTAC活動に生かしています。また直売所の売れ残りや規格外品などを子ども食堂の食材として提供するフードバンク活動を行い、その子どもたちと生産者が感想文を交換し、コミュニケーションの場にもなっていますね。

◆都市農業で生活豊かに

長嶋 地域活動やコミュニティ活動は、農協の押しつけとみられるのではなく、幅広くいろいろやると納得してもらえます。それには地域の人びとやさまざまな団体と一緒にやることが大事です。そうすることで互いに興味を持ち、信頼関係ができます。

そこに都市農業の存在価値があります。市民農園や体験農業がそうですが、農作業はお金のかからない趣味です。農家の農作業を手伝うことによって、いい汗をかき、野菜をいただいて満足が得られます。食べるだけでなく、農作業によって人の人生・生活を豊かにするのです。それがないと、都市の農業は、本当に要らないと言われてしまいます。誇りをもって都市農業をやっていきたい。

◆JAや自治体と連携で

高野 いま東京農大は地方自治体や農協との連携を進めており、地域の企業との連携も必要だと考えています。やはり学問の発展のためには、横井時敬先生の警句、「農学栄えて農業亡ぶ」にならないよう、教育研究が、社会にどのように役立っているかを常に考えていかなければなりません。

北海道オホーツクキャンパスは創設から30年たち、地域にとってなくなっては困る存在になっており、学生は地域の農家や、下宿のおばさん、漁協の人たちに育てられるという関係が生まれています。それによって地域の産業も支えています。それを世田谷でも体験できるように、自治体や農協とともに、農協や地域の課題に取り組むようにしたいと考えています。

東京農大の教員と学生が課題を追究するということも大事です。福島県のJAふくしま未来で、東日本大震災の後、桃の収穫作業が大変だということで、アルバイトを募集しました。夏休み前で、アルバイト先が決まっていた学生も多かったのですが、100人の枠に150人の希望者がありました。今年で4年目になりますが、農作業を通じて人手不足の問題を知る。そうした体験が大事だと思います。

多くの学生にとって、農産物はスーパーで買って家庭までの流れは分かりますが、その前の収穫、出荷がどうなっているか分かりません。その意味でも現場体験で、農作業の大変さと農家の喜びを共感する満足を実感できます。これが大事です。農学の先生も、自分の研究対象である食品の原料がどういう状況にあるかについて、商社・会社任せでなく、知っておく必要があります。今年も地域の企業と農協と、さまざまな共同セミナーを企画しています。

(写真)オホーツクキャンパス

(写真)オホーツクキャンパス

長嶋 国連でSDGs(持続可能な17項目の開発目標)を打ち出しています。JA県中央会でもどうするか。企画調整部門で検討しています。しかしよく考えると、農業や協同組合活動はすべてSDGsではないでしょうか。これからはもっと農業自体をアピールしていく必要があります。

担い手の高齢化が進み、いま農家は大変ですが、それを側面から支えるとともに、農家の子弟は農業に還るのだという教育をしてほしい。それが地域の衰退を抑えることにもなります。

今日、高齢化、人口減少が進むなど将来がよく見通せないなかで、現場に出ない仕事だけでは、先が読めない状況です。技術を持ち、その人たちと連携した仕事が将来、地域で大きな力になると思います。学長の話を聞いて安心しましたが、ぜひ東京農大の教育にそうした考えで、多くの人材を育てていただきたい。

食料とエネルギー問題は、日本だけでなく国際的な問題です。農業による国際貢献がこれから特にもとめられます。世界の食料問題、人口問題解決のための研究は東京農大の大きな責任の一つだと思います。今後も積極的に進めていただきたい。

白石 高野学長は東京農大が生命産業である「農」の進化に挑み続けるプロセスで、農の心豊かな人材育成の基本理念を強調され、長嶋会長は農協改革のプロセスで報徳精神による農と協同の心を大切にした農協人の使命発揮を強調されました。座談会を通じて持続可能な未来志向の改革の本筋は、競争原理に偏重しないSDGsという人類的課題解決を基本理念として国際的地域的な具体的な課題解決のための実学研究の進化と農と協同の心豊かな「人づくり」の両輪である点が明確になりました。お忙しいところ、ありがとうございました。

重要な記事

最新の記事

-

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日 -

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日 -

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日 -

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日 -

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日 -

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日 -

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日 -

「第75回全国植樹祭」記念「狭山茶ばうむ」など ローソンから発売 埼玉県2025年4月24日

「第75回全国植樹祭」記念「狭山茶ばうむ」など ローソンから発売 埼玉県2025年4月24日 -

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」募集開始 野菜摂取推進プロジェクト2025年4月24日

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」募集開始 野菜摂取推進プロジェクト2025年4月24日 -

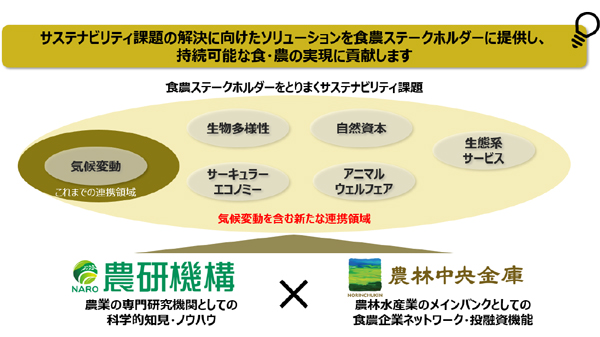

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日