JAの活動:新世紀JA研究会 課題別セミナー

「バーゼルIII」へ対応を 地域経済配慮し国内法制化【高島浩・農林中金総合研究所理事研究員】2017年11月8日

2008年の世界金融危機以降、バーゼル規制が強化されつつあります。バーゼル規制は、国際合意に基づいて、各国で法制化されることによりJAを含むすべての金融機関の規制の中心となるものです。見直しとともに内容もきわめて複雑なものとなり全体像を把握することは難しいものですが、規制の背景、国際合意、国内適用について解説し、規制の意義について考えてみたいと思います。

◆銀行破綻防止へ 最初の国際基準

バーゼル規制は、国際的な銀行破たんへの対応の歴史と言えます。その起源は、今から40年以上前の金融機関の破たんを踏まえ、自国外で活動する銀行に対する規制逃れを防ぎ、監督が参加国において、十分かつ統一的なものになることようにしたいという目的意識から、当時のG10の中央銀行等の監督機関が国際決済銀行の中に専門の委員会を設置したことにあります。

バーゼル規制は、国際的な銀行破たんへの対応の歴史と言えます。その起源は、今から40年以上前の金融機関の破たんを踏まえ、自国外で活動する銀行に対する規制逃れを防ぎ、監督が参加国において、十分かつ統一的なものになることようにしたいという目的意識から、当時のG10の中央銀行等の監督機関が国際決済銀行の中に専門の委員会を設置したことにあります。

その後、1980年以降に発生した中南米の債務問題により、国際金融システムの健全性強化と競争条件の公平性確保を目的として、88年に銀行の自己資本比率に関する最初の国際基準としてバーゼル合意がなされました。当時はBIS規制と呼ばれていましたが、現在はバーゼル規制という言葉が一般的になっています。

こうした背景でバーゼル規制の原型が出来上がり、それが、世界金融危機等を経て高度化されていきました。当時、本文16ページ程度の合意文書でしたが、現在では複数の文書に分かれ、文書によっては100ページを超える複雑なものになっています。

ただし、当初から変わらない特徴として、WTOなどの強制力を持つルールではなく、加盟国の合意に基づくものであり、加盟国が各国の実情に応じて規制化するものであることです。日本では概ね合意通り国内規定化していますが、その考え方については後ほど言及します。

(写真)高島浩・農林中金総合研究所理事研究員

◆より規制強化の「バーゼルⅢ」

バーゼル規制は1988年の合意以降、銀行のリスク管理の高度化や金融危機の反省を踏まえて高度化されています。現在、適用が進んでいるルールはバーゼルⅢと呼ばれるバージョンです。

最初に導入したバーゼル規制(バーゼルⅠ)はシンプルなものであったため、必ずしも大手金融機関の金融実務と合致しない部分が多くなり、当時のリスク管理手法の高度化を踏まえて、大手銀行向けの高度な規制と、中小金融機関向けの簡素な規制の2つに分けてバーゼルⅡとしてルール化しました。日本においては、海外に拠点を有する銀行については内部格付手法と呼ばれる高度な規制が事実上義務付けされました。

しかし、2008年からの世界金融危機が発生し、バーゼルⅡに脆弱な部分があったことが金融危機を拡大させたのではないかとの疑念から、大きく規制強化の方向に進みました。多くの変更点は1911年から14年にかけて合意され、バーゼルⅢとして段階的に導入されています。

世界金融危機の経済に与える影響が大きく、各国の監督機関も早急に規制整備を行う必要があったため、かなり早いスピードで整備が実現しましたが、一部についてはその後の議論に委ねられたものがありました。

それらが、JAを含めた地域金融機関に影響を与える標準的手法と呼ばれる簡素な手法の見直しです。本来は、昨年末には国際合意が図られる予定でしたが、各国の合意点が見出されず、2年以上議論が継続しています。

◆国内法制化は地域経済配慮

国際合意は、日本においては海外に拠点を有する大手行を除いて、国内の実態を踏まえて適用されます。金融庁は、「わが国の事情を十分に踏まえること、金融機関の健全性が確保されること、金融仲介機能が発揮されることを念頭において検討する」という考え方のもと、バーゼル合意を踏まえつつ必要な変更を行って法制化することを明確にしています。日本にはさまざまな金融機関があり、その太宗が地域密着型の金融機関となっていることを勘案し、金融機関の自己資本比率の質の向上を図ることを目的にする一方で、地域経済への影響や業態の特性に十分に配慮した法制化を意図していると言えます。

この姿勢は、現在検討されている課題についても適用されるベースの考え方になると思いますので、国際合意が成立した後、国内で法制化に向けては実態を踏まえつつ、すなわち業界団体を含めた関係者との意見交換や数値による確認などの作業を通じ、金融仲介機能に十分に発揮されることを確認したうえで適用されることとなる見込みです。

◆利害関係者との対話のツールに

今後適用される規制はさまざまなものがありますが、いまお話しした議論を踏まえて導入されたものですので、厳しい規制とはなりますが、国内の事情を十分に踏まえたものとなっています。また、規制を信用事業にとってマイナスであると考えるだけではなく、金融機関のリスク管理を高度化し、かつ監督当局を含めて様々なステークホルダーとの対話のツールであると理解することが重要であり、それが金融規制の目的でもあります。

※このページは新世紀JA研究会の責任で編集しています。

新世紀JA研究会のこれまでの活動をテーマごとにまとめています。ぜひご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日 -

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日 -

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日 -

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日 -

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日 -

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日 -

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日 -

「第75回全国植樹祭」記念「狭山茶ばうむ」など ローソンから発売 埼玉県2025年4月24日

「第75回全国植樹祭」記念「狭山茶ばうむ」など ローソンから発売 埼玉県2025年4月24日 -

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」募集開始 野菜摂取推進プロジェクト2025年4月24日

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」募集開始 野菜摂取推進プロジェクト2025年4月24日 -

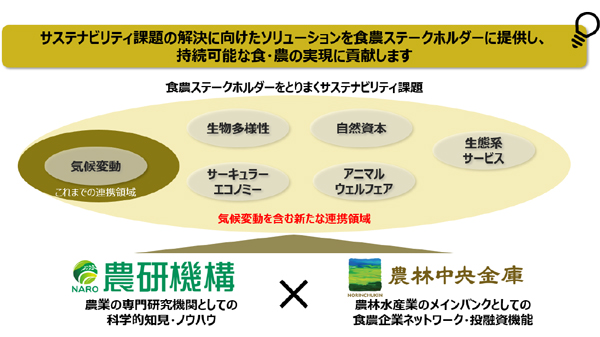

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日