【緊急インタビュー 経済評論家・内橋克人氏に聞く(上)】 「農協改革」を斬る 批判精神強め対抗軸を2016年11月30日

社会的経済に協同組合不可欠

規制改革推進会議農業WGが11月11日に公表した「農協改革に関する意見」をもとに政府・与党は「農業競争力強化プログラム」のなかに全農改革を中心とした農協改革をいっそう促進する方針を明確にした。もちろん農業者、組合員のための改革は必要だが自己改革が基本だ。しかし、今回は政府・与党が改革の進捗状況をフォローアップすることを明記した。これは自主・自立の組織である協同組合組織へのあからさまな介入ではないのか。改革に取り組むにしても、政治はわれわれの農業を地域社会をどこに向かわせようとしているのかを見失ってはならない。経済評論家の内橋克人氏に「今、協同組合人が考えるべきこと」を緊急に提言してもらった。

--11月末の政策決定は規制改革推進会議農業WGから唐突に「農協改革に関する意見」が発表され、結局は、その意見も反映されるかたちで「農業競争力強化プログラム」がとりまとめられて閣議決定されました。一連の動きをどう見るべきでしょうか。

歴代の自民党政権、とりわけ小泉政権以降、党の総務会や政調会は無視され官邸独裁、閣議決定万能主義になっています。官邸の思惑を論理的に裏づけるものとして各種諮問機関を次から次へと生み出していったわけです。政権がやりたいことを言葉として裏づけてもらう。私は"忖度(そんたく)答申"と呼んできましたが、経済財政諮問会議をはじめ政府の回りにつくられる、なんともいえない曖昧な組織が政策決定に重要な役割を果たすわけです。この曖昧な「政策決定システム」こそ日本政治の象徴です。

歴代の自民党政権、とりわけ小泉政権以降、党の総務会や政調会は無視され官邸独裁、閣議決定万能主義になっています。官邸の思惑を論理的に裏づけるものとして各種諮問機関を次から次へと生み出していったわけです。政権がやりたいことを言葉として裏づけてもらう。私は"忖度(そんたく)答申"と呼んできましたが、経済財政諮問会議をはじめ政府の回りにつくられる、なんともいえない曖昧な組織が政策決定に重要な役割を果たすわけです。この曖昧な「政策決定システム」こそ日本政治の象徴です。

諮問機関には政府お好みの人物を並べておいて、実際にはまず官僚が答案(原案)をつくる。官邸の意向マル写しの「官僚製ペーパー」です。委員はただそれにイエスかノーか答えるだけ。こうして諮問会議の正式答申が出来上がれば、政府はその答申を根拠に政策を決定する、国民の意見は十分に聞いた、と。まさに儀式です。

そのような忖度答申を裏づけとして法案を閣議決定し、あとは国会にかけて強行採決するだけ。絶対多数の与党が反対できるはずはない。これが常道になってしまった。この役割の最先端を担っているのが各種の政府諮問会議です。今回は「規制改革会議」の後継組織、つまり「規制改革推進会議」へと移行するにあたって人選は非常に長引きました。引き受け手がいなかったからです。まともな経営トップなら、そういう「儀式」の操り人形役は容易に引き受けない。やむなく日頃から声の大きい人ばかり選んだ。思想性などまるで感じられませんし、現場の知識にも乏しい。が、「官邸主導政治」にとってこれほど好都合なことはない。こうして忖度答申が横行する。今回はその典型例だと思います。

--農業WGの今回の「意見」の本質を私たちはどう捉えるべきでしょうか。

「提言」「答申」には必ず、ひとつ、"脅し文句"を入れます。今回は1年以内に全農の組織改革ができなければ「第二全農」をつくる、という文言でした。まさにパンチの効いた協同組合攻撃です。要するに言うことを聞かなければもう一つ別の官邸製組織をつくるというわけです。重要なことは、政権・権力が「もう一つの協同組合」を作れるのかといえば、それは不可能だ、ということです。協同組合とはまさに自立・自主・自律であり、現実に生活するナマ身の人間、生業に従事する人々の力と意思によって作られるものであって、政府が勝手に「第二の協同組合(全農)」をつくるなんてことはできません。この矛盾のなかにすべてが表れている。まさに権力による脅し。これが本質です。

それから、農家の所得向上を農協改革の金看板にしていますが、これからやろうとすることはまったく逆。農家の所得向上には全くつながりません。

かつて私は新聞・出版物の再販問題で公正取引委員会の拡大委員会に新聞協会代表として急遽馳せ参じ、廃止が決まっていた再販制度を維持させるのに成功した経験があります。江藤淳さんも仲間でした。そのとき廃止を主張する委員たちは、過疎地で新聞1部を配達するコストと東京都内の過密な地域で配達するコストとどっちが高いか、明らかなところだ、と。コストの異なる新聞を、同じ値段で宅配する。過疎地と都会で同じ値段とは、おかしいではないか、という。このような規制緩和万能主義、競争至上主義の考え方―これが現在、ますます狂暴さを加えつつ生き続け、規制改革推進会議委員の大方の考え方になっている。

この論理を押し詰めていくとどうなるか。最近、話題のJR北海道の経営行き詰まりの問題ではないですか。分割民営化したらどうなるか、当時、私たちが警鐘を鳴らしていた予想どおりの破綻です。「公共の企業化」が何を生み出すか、格好の警鐘ではないですか。

いま、農業をめぐって同じことが起こっている。標的が農協ということです。

農協の"事業の総合性"は社会的、公共的役割を支えています。それを互いの事業分野間で利益補てんし合うのはけしからん、と。まさに新聞・出版物の再販制廃止問題で言われたことと同じ理屈です。JR北海道の例を見ても分かるように分割民営化して、結局、経営が成り立たなくなった。過疎と過密―日本社会の歪んだ現実をすっ飛ばしている。

社会的、公共的役割を支えるための総合事業であって、単なる利益の相互補てんではない。規制改革推進会議の議論から欠落しているのが社会的経済への理解。今回も全農は購買事業を分割し生産資材事業から撤退し、販売事業だけにしろということですが、まさに協同組合が果たすべき事業性と運動性、そして総合性を全く無視するものです。食料こそは公共的役割を持つ社会的資源です。そのことが分かっていない。

さらに金融事業からの撤退も求めていますが、これは「マネー資本主義」の要請そのもの。購買事業からも金融事業からも撤退させようとする。以前、農業WG座長の金丸氏は記者会見で「農協グループは巨大財閥」と語っていましたが、そういう認識です。

基本は農業と農協を分断すること。何が可能になるか。狙いは明らかに「企業・資本」による農業参入であり、中小・零細の農業者を退出させて企業が農地を所有できるようにする。これはまさに"プライバタイゼーション"、すなわち企業・資本による農地、農業の私物化であり、その先には「農地の証券化」という戦略がある。証券化し流通させる。こうした市場化への方向づけが問答無用、急ピッチで展開されているということです。

重要な記事

最新の記事

-

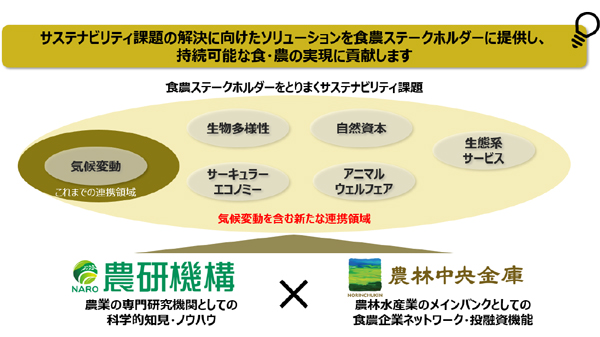

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

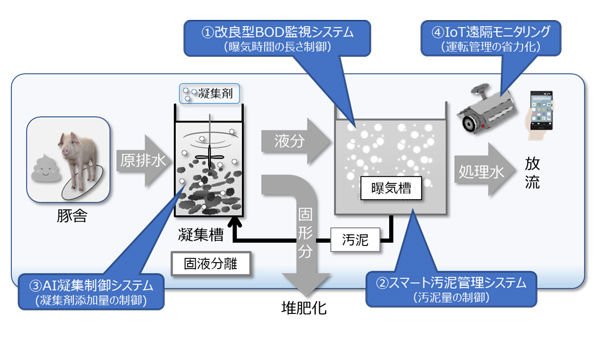

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日