【木本昌秀教授・東京大学大気海洋研究所副所長に聞く】異常な夏 今、地球は?2017年8月30日

・気候が変わった北冷西暑の夏

・温暖化実は「冷夏」多発

・気象情報一層の活用を

宮城県仙台市では7月下旬から降雨連続日数が観測史上過去最高の36日に並ぶなど、8月に入ってから北日本、東日本の太平洋側では日照不足と低温が続いている。気象庁の向こう1か月予報(9月18日まで)では北日本の気温は平年並みか平年より高い天候となる見込みだが、日照時間は少ない状態が続くと見込まれている。今年の夏はどんな夏だったのか、地球温暖化など気候変動の影響がどう出ているのか、東京大学大気海洋研究所副所長の木本昌秀教授に聞いた。

(写真)甚大な被害をもたらした九州北部集中豪雨の被害

(写真)甚大な被害をもたらした九州北部集中豪雨の被害

◆居座るオホーツク海高気圧

7月以来、九州から東北にかけて各地で集中豪雨も相次ぎ、農作物への被害はもちろん、農地の流出、山林崩壊など生産基盤そのものが失われる事態も頻発している。

各地で毎日のように豪雨など激しい気象に見舞われており、「今までと気候が違ってきているのではないか」と多くの人が感じているのではないか。

「地球温暖化は20年前、10年前にくらべて進行していることがはっきりしています。地球は今、もっとも暖かい状態になっています」と木本教授は指摘する。木本教授らは2004年にスパコンを使って将来の地球の平均気温の上昇を予測したが、2000年代に入ってからの観測値と予測値が同じ傾向にあることが分かってきた。こうした温暖化による影響が、異常気象など最近の気候変動をもたらしていると考えられている。また、温暖化は人間の活動がもたらしたものだということも科学的に明らかにされている。

これらにどう対処すべきかを考えるためにも、まずは今年8月前半の北・東日本太平洋側の天候について気象庁の発表をもとに整理しておきたい。

7月は猛暑だったという記憶があるが、北・東日本のとくに太平洋側は雨が続いた。

このような不順な天候は7月末に出現したオホーツク海高気圧が居座ることによって、北東から冷たい気流が持続的に流れ込んだためで、東北でヤマセが吹く天候をもたらした(図1)。

とくに北日本太平洋側では8月1日~16日の日照時間は平年比42%。平均気温は平年差マイナス1.9℃となり、「顕著な日照不足」(気象庁)となった(表1)。

オホーツク海高気圧はしばしば出現するが例年は持続せず、日本列島に"夏"を到来させる太平洋高気圧が覆う。しかし、今年は居座り続け北東からの冷たい気流が北日本から東日本の太平洋側に流れ込んでいる。

オホーツク海高気圧が持続している要因は、この高気圧の動きを阻むブロッキング高気圧が上空で発達したためだと見られている。

ブロッキング高気圧の発生はユーラシア大陸の条件に左右されるといい、今年はシベリアの一部で気温が高くそれが発生・発達の要因になったという。しかも、日本付近上空の偏西風の流れが南に偏っていることも、ブロッキング高気圧の持続の一因とみられている(図2)。

◆沖縄・奄美で高温続く

一方、西日本から沖縄・奄美では、平年にくらべて平均気温が高い状態が続いた。とくに沖縄・奄美では8月1日~16日の平均気温は平年差プラス1.5℃で「顕著な高温」となっている。日照時間は平年比118%だった。

太平洋高気圧は前述したように平年とくらべて本州への張り出しが弱いが、沖縄・奄美など南海上で強い状態が続いている。そのため日照時間が長くなり、下降流の強まりによる気温上昇や、西からの暖かい気流の流れなどで高温になっているという。

太平洋高気圧が日本の南海上で強い状態が続いている要因としては、フィリピン周辺で積乱雲の発生が少なく、対流活動が不活発なことが一因だとみられている。

木本教授によれば、これは「北冷西暑」の典型的な冷夏型の気圧配置であり、平成5年(1993年)の大冷害の年も同じような気圧配置だったという。北のオホーツク高気圧と南に偏った太平洋高気圧、その間の本州付近は低気圧がたびたび発生して通過し、この大気の流れで北・東日本太平洋側では曇りや雨の日が多くなった。

◆豪雨・豪雪どこでも

今回のような気圧配置はしばしば発生するという。問題は地球温暖化の影響でこのような気圧配置が発生しやすくなっているのではないかということだ。

温暖化が進めば海にくらべ陸地はより冷えにくいために、大陸のほうが先に温度上昇すると考えられる。今回はシベリアの高温がブロッキング高気圧の発達につながったが、その高温の背景には大陸の温度上昇が考えられるという。

一方、太平洋高気圧が南海上で強くなった要因とされるフィリピン周辺で積乱雲の発生が少なくなったことについては、温暖化によって赤道付近の海水温が「エルニーニョ型」に変わることが影響しているのではないかと考えられているという。 エルニーニョ現象とは太平洋の赤道地域のうち日付変更線付近から南米のペルー沖にかけての海面水温が高くなる現象。この現象が起きると積乱雲が盛んに発生する海域が平常時よりも東に移動する。すなわち平常時なら盛んに積乱雲が発生しているのがフィリピン周辺だが、エルニーニョ現象が起きると発生域が東に移るため発生が活発でなくなる。そして日本は冷夏となるといわれてきた。しかし、今年、エルニーニョ現象が発生しているかといえば、気象庁はエルニーニョ現象は発生しておらず平常の状態が続いていると監視速報を発表している。

つまり、エルニーニョ現象が起きなくても冷夏型の気圧配置は出現する。木本教授は「温暖化が進めば冷夏はなくなるのではと思う人もいるが、平均気温は上昇するものの、"冷夏"がなくなるわけではない」と今年のような気象パターンの頻度が増すことに注意を促す。 しばしば指摘されてきたように温暖化とは気温の上昇だけではなく地球の大気中に水蒸気が増えることでもある。それが雨を増やすことになるが、木本教授は繰り返し、もともと雨が降らない地域で雨が増えることはなく、今まで降ってきた地域でより強く降ることを強調してきた。また、水蒸気が増えるため冬には豪雪も頻発する。

集中豪雨と豪雪という激しい気候に見舞われるのはこのところ多くの人々が実感していることだ。ただし、忘れてはならないのは数字の上ではなかなか問題が実感できないということではないか。たとえば、本紙は2013年にも夏の異常気象について木本教授に解説をしてもらった。その年は記録的な猛暑で高知県四万十市で最高気温が41℃を記録した。それでもあの年の西日本の夏平均気温は平年差でプラス1.2℃だった。気温が平均で1℃上昇するとどんなことが起きるのか、改めて認識したい。

「気候が変わりつつあるなかに私たちはいます。今までの経験だけで対策を考えてはいけない」として、たとえば報道される各地の豪雨は自分の地域でも決して無縁ではなく起きると考えるべきだと警鐘を鳴らす。

◆待ったなしCO2削減

こうした気候変動のなかで農業生産では高温や干ばつに強い品種開発がいっそう求められるが、気象庁の高解像度レーダー情報などもスマホで積極的に活用し、避難も含めて対策を検討すべきだという。また、気象庁では異常気候早期警戒情報もホームページで発信しており、気温について「かなり高い/かなり低い」といった10日間程度の予測を出している。

こうした気象情報を有効に活用すべきだが、何よりも木本教授が強調するのが、人間の活動によって温暖化が進行している科学的な事実である。 IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が2013年に発表した報告書には人間活動により排出された二酸化炭素の量が地球の気温上昇ときれいに相関しているグラフが示されている。「温暖化が起こっているか、起こっていないかなどの議論は、天動説か地動説かで争っているようなもの。そんなことをしている場合ではありません」としてCO2の排出量をいかに減らすかなど、温暖化対策に真剣に取り組む必要があることをこの天候異変から考えるべきだと強調している。

(関連記事)

・気温上昇が収量増に影響 トウモロコシは1.8度、米・麦が3.2度以上(17.08.30)

重要な記事

最新の記事

-

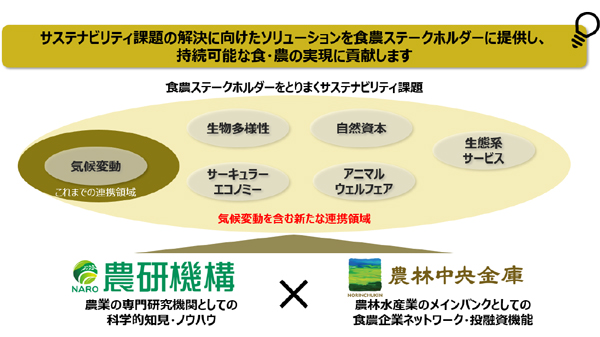

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

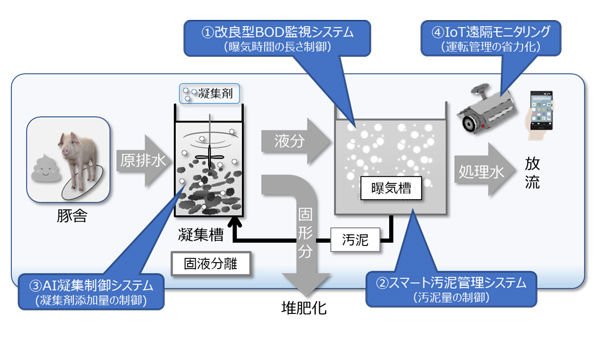

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日