JAの活動:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画

【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】「期待する」と同時に「国まかせにしないで」 JA十和田おいらせ理事 小林光浩2020年4月14日

食料・農業・農村基本計画は国の農政指針であるとして、その実現を図るのは国の責任であると小林氏は指摘。同時にその実践は地域の組合員農業者と消費者を地産地消で結びつけて食料自給率の向上を実現するなど、農協もまた基本計画の実践に協同組合社会づくりをめざして取り組むべきだという。

◆農村の実感と距離

去る令和2年3月31日、閣議決定された「新たな食料・農業・農村基本計画」について、農水省のホームページから本文72ページや関係書類をダウンロードして読んだ。私の感想は、今後の10年の方向をイメージできて、ある程度納得できる文書であった。

特に(1)農協解体と言われた農協自己改革から一転しての「農村地域の産業・生活インフラを支える農協の役割への施策」、(2)消費者と食・農との繋がりを深める「国産農産物が選択される食育・地産地消等の官民協働による『農は国の基(もとい)』との認識共有の国民運動展開」、(3)経営形態の大小や家族・法人の別や中山間等の「条件にかかわらず農業経営の底上げに繋がる生産基盤強化の政策」、(4)国際的な広まりの中での「SDGsの持続可能な政策」など、経済最優先主義や小農・中山間切り捨てのイメージが強かった今までの基本計画からの転換、良い意味での驚きと、その国の施策に対する期待は大きい。

ただ、新たな基本計画への期待の中で、心の片隅には、「文書は良いが、実現できるのか」「10年間で実現するという国の強い決意と責任を見せて欲しい」という思いがある。

このことは、これまでの基本計画の実績が、(1)先進国最低の食料自給率が悪化していること、(2)農業所得が増加したという実感がないこと、(3)崩壊寸前の農村集落が増えていること、(4)意欲ある農業の若い担い手が増えている実感がないこと、(5)農業生産基盤が弱体化していること等、地方・農村で暮す者の肌に感じている「また文書で農業者や農村に住む人を気持ち良くさせているだけの基本計画ではないのか」の思いがあるから。

◆国の責任で確実な実現を

確かに国の責任は重い。まさに、新たな基本計画に明記した「国民生活に不可欠な食料を安定的に供給」「食料自給率の向上」「食料安全保障の確立を図る」「活力ある地域社会を構築」「産業政策と地域政策を両輪として推進」「農は国の基(もとい)の国民運動展開」「農業・農村の有する価値と役割に対する国民の理解と支持を得る」ことが国の責任であろう。

この国家の10年間の基本計画は、学者の論文ではない。そして、基本計画を作成することが目的ではない。それは、国のやるべき事を書いたものである。必ず実現しなければならない国の責任を明記したものである。そこでは、(1)基本計画に基づいた具体的実践計画が樹立され、(2)施策に必要な充分な財政確保、(3)確実に実現するための要員確保と体制確保、(4)総理・大臣ら責任者の役割と実践責任の明確化、(5)実践を監視・評価する機関設置、(6)実践におけるPDCA管理の徹底による確実な実現等、が求められる。

このように基本計画が位置付けられることが必要で重要である。決して、これまでのような国民を安心させるだけの書き物に、この新たな基本計画を終わらせてはならない。

◆農協も覚悟と実践を

一方で、農協が単なる農政に対する要請組織で終わることは許されない。農協は、組合員である地域農業者と地域消費者の営農と暮らしを守ること、あるいは食料・農業・農村の発展を協同組合事業によって実現することが求められている。

農協は、国・行政等に求めるだけの他力本願的な政治団体ではない。農協は、自分たちの幸せを、自分たちが資本や労働力を提供する協同組合事業によって実現する経済団体であることを忘れてはならない。農協は利他主義の協同組合社会づくりをすすめる。

当たり前のこととして、そんな農協の実践は、国の新たな基本計画とともに実践していくことが現実的で、効果的であると考えるが、国政を実践する組織ではない。農協は、行政から独立した自主・自立の組織である。国の配下の組織であることは許されない。

極端なことを言えば、農協は、新たな基本計画があろうがなかろうが、国・行政の支援があろうがなかろうが、リンカーン大統領の「ゲティスバーグ演説」を引用するまでもなく、「組合員の、組合員による、組合員のための農協事業」であらねばならない。さらに言えば、そんな農協事業が組合員のためだけではなく、「地域のためになって、国民のためになって、世界のためになる」協同組合事業でなければならないのである。

◆新たな基本計画を農協はどう受け止めるのか

最初に認識したとおり、今回の「新たな食料・農業・農村基本計画」は、我が国の10年の方向性を示したものであって、内容も多くの国民が納得できるものであると考える。

そこで、我が国の農協に求められるのは、「新たな食料・農業・農村基本計画の下で、農協が取り組む事項」を早期に組織討議・樹立することが求められる。そのことで多くの国民に支持され、多くの国民に応援される農協事業、国民的な農協の存在価値となる。

そのためには、先に国に求めたことを、自分たち農協にも求めて、(1)基本計画に基づいた具体的実践計画を樹立し、(2)実践に必要な充分な予算確保、(3)確実に実現するための要員確保と体制確保、(4)全国連・単位農協の責任者の役割と実践責任の明確化、(5)実践を監視・評価する機関の設置、(6)実践におけるPDCA管理の徹底による確実な実現、などの「農協における10年間の新たな食料・農業・基本計画への対応」を樹立しなければならない。そのことを農協は、全項目毎に、真摯に、実現の覚悟を持って取り組む。

その取り組みの柱は、(1)農協による組合員である農業者と消費者の結び付きの地産地消による食料自給率向上の農協事業、(2)農村地域の産業・生活インフラを支える農協事業、(3)農協による条件にかかわらず農業経営の底上げに繋がる生産基盤強化、(4)SDGsの持続可能な農業を実現する農協による協同組合事業、などであろう。

今後の10年は、国の覚悟と、農協の実践力と、協同組合による社会づくりを見たい。

(関連記事)

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】食料安保の確立へ 早期実践を 中家徹JA全中会長

・【シリーズ:JAの現場から考える新たな食料・農業・農村基本計画】中小農家の減少食い止め持続発展を 八木岡努JA水戸代表理事組合長

重要な記事

最新の記事

-

令和7年秋の叙勲 西沢耕一元JA石川県中央会会長ら93人が受章(農協関係)2025年11月3日

令和7年秋の叙勲 西沢耕一元JA石川県中央会会長ら93人が受章(農協関係)2025年11月3日 -

シンとんぼ(166)食料・農業・農村基本計画(8)農業の技術進歩が鈍化2025年11月1日

シンとんぼ(166)食料・農業・農村基本計画(8)農業の技術進歩が鈍化2025年11月1日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(83)テトラゾリルオキシム【防除学習帖】第322回2025年11月1日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(83)テトラゾリルオキシム【防除学習帖】第322回2025年11月1日 -

農薬の正しい使い方(56)細菌病の防除タイミング【今さら聞けない営農情報】第322回2025年11月1日

農薬の正しい使い方(56)細菌病の防除タイミング【今さら聞けない営農情報】第322回2025年11月1日 -

酪農危機の打破に挑む 酪農家存続なくして酪農協なし 【広島県酪農協レポート・1】2025年10月31日

酪農危機の打破に挑む 酪農家存続なくして酪農協なし 【広島県酪農協レポート・1】2025年10月31日 -

国産飼料でコスト削減 TMRと耕畜連携で 【広島県酪農協レポート・2】2025年10月31日

国産飼料でコスト削減 TMRと耕畜連携で 【広島県酪農協レポート・2】2025年10月31日 -

【北海道酪肉近大詰め】440万トンも基盤維持に課題、道東で相次ぐ工場増設2025年10月31日

【北海道酪肉近大詰め】440万トンも基盤維持に課題、道東で相次ぐ工場増設2025年10月31日 -

米の1等比率は77.0% 9月30日現在2025年10月31日

米の1等比率は77.0% 9月30日現在2025年10月31日 -

2025肥料年度春肥 高度化成は4.3%値上げ2025年10月31日

2025肥料年度春肥 高度化成は4.3%値上げ2025年10月31日 -

クマ対策で機動隊派遣 自治体への財政支援など政府に申し入れ 自民PT2025年10月31日

クマ対策で機動隊派遣 自治体への財政支援など政府に申し入れ 自民PT2025年10月31日 -

(459)断食:修行から管理とビジネスへ【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年10月31日

(459)断食:修行から管理とビジネスへ【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年10月31日 -

石川佳純が国産食材使用の手作り弁当を披露 ランチ会で全農職員と交流2025年10月31日

石川佳純が国産食材使用の手作り弁当を披露 ランチ会で全農職員と交流2025年10月31日 -

秋の果実王 旬の柿を堪能 福岡県産「太秋・富有柿フェア」開催 JA全農2025年10月31日

秋の果実王 旬の柿を堪能 福岡県産「太秋・富有柿フェア」開催 JA全農2025年10月31日 -

「和歌山県産みかんフェア」全農直営飲食店舗で開催 JA全農2025年10月31日

「和歌山県産みかんフェア」全農直営飲食店舗で開催 JA全農2025年10月31日 -

カゴメ、旭化成とコラボ「秋はスープで野菜をとろう!Xキャンペーン」実施 JA全農2025年10月31日

カゴメ、旭化成とコラボ「秋はスープで野菜をとろう!Xキャンペーン」実施 JA全農2025年10月31日 -

食べて知って東北応援「東北六県絆米セット」プレゼント JAタウン2025年10月31日

食べて知って東北応援「東北六県絆米セット」プレゼント JAタウン2025年10月31日 -

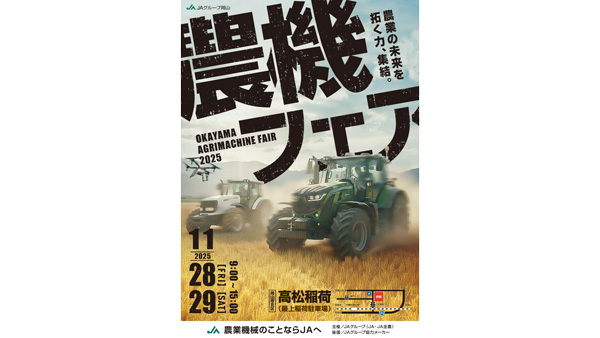

11月28、29日に農機フェアを開催 実演・特価品販売コーナーを新設 JAグループ岡山2025年10月31日

11月28、29日に農機フェアを開催 実演・特価品販売コーナーを新設 JAグループ岡山2025年10月31日 -

組合員・利用者に安心と満足の提供を 共済事務インストラクター全国交流集会を開催 JA共済連2025年10月31日

組合員・利用者に安心と満足の提供を 共済事務インストラクター全国交流集会を開催 JA共済連2025年10月31日 -

JA全農と共同開発 オリジナル製菓・製パン用米粉「笑みたわわ」新発売 富澤商店2025年10月31日

JA全農と共同開発 オリジナル製菓・製パン用米粉「笑みたわわ」新発売 富澤商店2025年10月31日 -

【スマート農業の風】(20)GAP管理や農家の出荷管理も絡めて活用2025年10月31日

【スマート農業の風】(20)GAP管理や農家の出荷管理も絡めて活用2025年10月31日