いつまで続くマイナス金利 疲弊する地域金融2018年6月7日

銀行が日銀に預けている当座預金の一部は、利子がつくどころか逆に利子が取られてお金が減ってしまうというマイナス金利政策が導入されたのは2016年2月。日銀に預けておくと銀行は損をしてしまうのでどんどん企業などに貸し出すだろう、そうすれば世の中に出回るお金が増えて物価が上昇しデフレから脱却できる…。これが安倍政権下で黒田総裁の日銀が進めてきた金融緩和政策だが、目標とした物価上昇率2%はマイナス金利政策を導入したにもかかわらず実現できず、むしろ熾烈な貸出金利引き下げ競争で地域金融機関は苦境に立つなど、地域経済、暮らしの再生にとって弊害ばかり目立つのではないか。JAの信用事業の厳しさも各地から聞かれる。今回は日銀の金融緩和政策のポイントや金融機関への影響、JAバンクの課題などを農林中金総合研究所の新谷弘人取締役調査第二部長の解説をもとにまとめた。

◆マイナス金利とは

日銀のマイナス金利政策とは私たちが金融機関に預けているお金がマイナスになるわけではなく、金融機関が日銀に預けている当座預金をマイナスにする政策である。それもすべてではなく金融機関が預けている約380兆円のうち30兆円ほどがマイナス0・1%となり、200兆円ほどには0・1%の利子がつく。平均すればゼロ金利に近いという。

日銀のマイナス金利政策とは私たちが金融機関に預けているお金がマイナスになるわけではなく、金融機関が日銀に預けている当座預金をマイナスにする政策である。それもすべてではなく金融機関が預けている約380兆円のうち30兆円ほどがマイナス0・1%となり、200兆円ほどには0・1%の利子がつく。平均すればゼロ金利に近いという。

(写真)昼間でも人通りのない地方都市

とはいえ、金融機関を中心に、決算発表などでは「マイナス金利」の影響がしきりに強調される。

これまでの経緯を振り返ると、安倍政権が発足した翌年、2013年3月に就任した黒田日銀総裁が打ち出したのが「量的・質的金融緩和」である。2年間で物価上昇率2%の実現を目標とし、そのために市中のお金を増やすとした。当初、年間60兆~70兆円も増加させるとして、そのために日銀が国の借金である国債を大量に買い入れて、その代金を銀行に支払い、それを市中に流させるという政策をとった。

しかし、想定したように物価は上がらず、さらに金利を下げて何とか市中に流れるお金を増やそうとして2016年2月から導入した政策が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」である。

この政策によって民間企業が金融機関から借りる金利が下がったことによって設備投資が増え、住宅ローン金利も下がって住宅投資も増えたという面もある。

しかし一方、長期金利も一時マイナス0・3%となるなど大きく低下し、私たちの年金資金運用も難しくなるといった、副作用も生じた。そのため2016年9月には当座預金の一部をマイナス金利とする政策はそのままだが、長期金利(10年)はゼロ%程度とするように日銀が国債の金利を操作することにし、それが現在も続いている。

日銀と民間の物価見通し

日銀と民間の物価見通し

◆貸出金利 競争激化

金利を操作するという政策の修正で長期金利がマイナスになるという事態は避けられたものの、超低金利であることには変わりがない。日銀が買入れる国債の量は減ったとはいえ年間約50兆円。国の新規発行分を上回る。

日銀が買入れるために国債の価格は下がらなくなり、それと逆相関する金利は低下したままの構図は変わらない。

金融機関は預金金利と貸出金利との利ざやが収益の基本となる。現在は預金金利はこれ以上、下がりようがないほど低金利となっているが、貸出金利回りも日銀の金融緩和政策で競争が激化して下がり続けている。

ただし、新谷部長によると日本では熾烈な融資競争になってしまう理由もあったのだという。

「日本は貯蓄率が高く投資は少ないという面があります。もともと貸出競争が激しくなりやすいところに、金融緩和政策がそれを加速させたといえます」。

地方銀行の3月期決算についての金融庁のまとめでは貸出金利回りの低下で資金利益は前期比100億円減となっており、当期純利益は37億円の減少となっている。

◆厳しい経営環境

一般的な地域金融機関は貸出金利息による収益のほか、手数料収入と有価証券の運用による収益も得ている。

手数料は個人向けの投資信託の販売や中堅・中小企業など法人向けのコンサルティングなどがある。しかし、投資信託は、金融庁により顧客本位の業務運営が強調されるなか、伸び悩んでいるとされる。また、有価証券の運用も今後は先行きが見えない状況で「全体として非常に難しい経営環境です。マイナス金利政策は一部では企業が設備投資を増やし住宅市場の活性化にも恩恵がありましたが、金融機関にとっては厳しい状況をもたらしているといえます」と新谷部長は指摘する。

最近3つのメガバンクがリストラ策を打ち出したが、都市銀行であっても店舗に来店する人の数は10年前の6割になったなどの報告もあり、これまでと同じような体制を続けられないとの判断があるようだ。ATMの運営費がまかなえないところもあり、自行のATMは廃止してコンビニや他行ATMと提携するような動きも加速しそうだ。人口減少が進む地方の地域金融機関にはさらに課題は多い。

◆JAらしさ発揮を

こうしたなか地域では地銀も信金・信組も貸出競争をしている。JAも、貸し出しの面では他の地域金融機関と競争関係にある。新谷部長は農業者の所得増大や地域の活性化を目標に掲げるJAは「地域でJAらしさを訴求することが大事ではないか」と強調する。農業融資にしても大規模経営体から小規模な家族経営まで「地域を満遍なく見ているのはJA」であり、何よりも営農指導部門を持っていることが強みだ。

こうしたなか地域では地銀も信金・信組も貸出競争をしている。JAも、貸し出しの面では他の地域金融機関と競争関係にある。新谷部長は農業者の所得増大や地域の活性化を目標に掲げるJAは「地域でJAらしさを訴求することが大事ではないか」と強調する。農業融資にしても大規模経営体から小規模な家族経営まで「地域を満遍なく見ているのはJA」であり、何よりも営農指導部門を持っていることが強みだ。

きめ細かく地域のニーズを探って農業融資を広げていくなどのほか、住宅ローンなどさまざまなニーズに応えながら、いわゆる組合員・利用者のメイン化を図ることなども求められている。

日銀の黒田総裁は再任され消費者物価上昇率2%が安定的に持続するまで量的緩和を続けるとしており、「金利操作については、副作用や弊害も考えながら修正をしていく必要はある」ものの、金融機関にとって厳しい状況は当分続くと見られている。

(写真)新谷部長

(関連記事)

・「広域化」か「深掘り」か【古江 晋也・(株)農林中金総合研究所主任研究員】(18.03.27)

・内部管理体制構築を 新たな世代取り込みも【山田秀顕・JA全中常務理事】(18.03.27)

・マイナス金利で破綻 職員の意識改革が急務【池田正・JA土浦代表理事組合長】(17.12.14)

・代理店化防ぎ農業振興【JAはだの改革推進室長 三瓶壮文 氏】(17.12.01)

・低金利下、将来にわたる健全性確保 JA共済連(17.07.27)

重要な記事

最新の記事

-

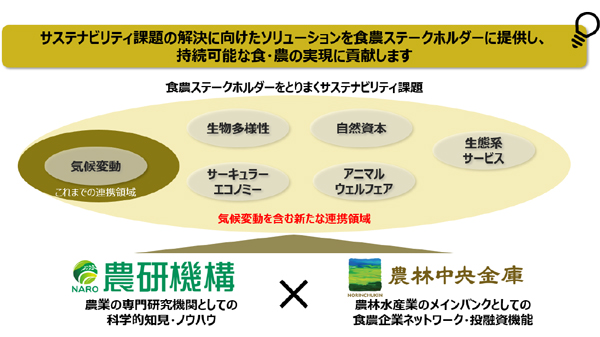

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日 -

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日

鳥インフル対策 大規模養鶏は分割管理を 農水省2025年4月23日 -

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日

米の生産目安見直し 1.7万トン増産へ 北海道2025年4月23日 -

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日

県内国公立大学の新入学生を秋田県産米「サキホコレ」で応援 JA全農あきた2025年4月23日 -

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日

「岐阜えだまめ」の出荷始まる 初出荷は80kg、11月までに700t出荷へ JA全農ぎふ2025年4月23日 -

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日

いわて純情米消費拡大月間がキックオフ JR盛岡駅前でおにぎり配布 JA全農いわて2025年4月23日 -

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日

2025いわて純情むすめ大募集 純情産地いわての魅力を全国に伝える JA全農いわて2025年4月23日 -

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日

【JA人事】JA常総ひかり(茨城県) 堤隆組合長を再任2025年4月23日 -

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日

食べ物への愛と支える人々への感謝込め ニッポンエールからグミ、フルーツチョコ、ドライフルーツ詰め合わせ 全国農協食品株式会社2025年4月23日 -

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日

カレー、ラーメンからスイーツまで 「鳥取の魅力」詰め合わせ JA鳥取中央会2025年4月23日 -

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日

大自然から生まれたクリームチーズ 昔ながらの手作り飴に 蔵王酪農センター2025年4月23日 -

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日

千葉県柏市「柏市公設市場」一般開放デー開催 市内JAが初出店2025年4月23日 -

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日

新茶の季節に「お茶フェア」産地直送通販サイト「JAタウン」で初開催2025年4月23日 -

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日

緑茶用品種「せいめい」全ゲノム配列を解読 多型情報解析を可能に 農研機構2025年4月23日 -

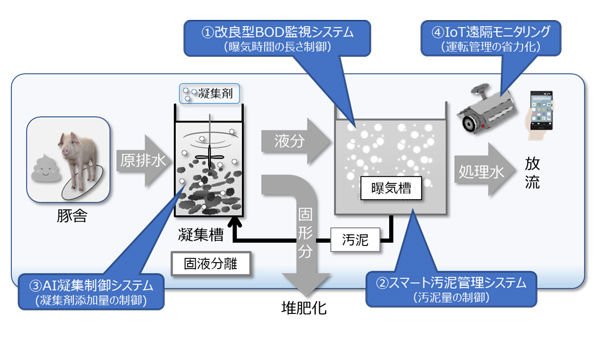

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日

AIとIoT、新規センサを活用 スマート畜産排水処理技術を開発 農研機構2025年4月23日 -

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日

「サツマイモ基腐病を防除する苗床の土壌還元消毒SOP」第2版を公開 農研機構2025年4月23日 -

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日

第11回京都市場伊賀産肉牛枝肉研修会開く 伊賀産肉牛生産振興協議会2025年4月23日 -

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日

充実の装備と使い勝手の良さで計量作業を効率化 農家向け計量器2機種を発売 サタケ2025年4月23日