JAの活動:農協があってよかった-命と暮らしと地域を守るために

【現地レポート・JAおきなわ(沖縄県)】サトウキビは島を守り島は国境を守る(2)2018年1月11日

・普天間朝重・JAおきなわ代表理事専務

・JAの支援で拡大離島のサトウキビ生産

・カボチャ導入で所得向上、次世代増加

・くらしを守るJAの生活店舗

・中国の海洋進出離島の振興は国策で

・根本から見つめ直そう協同組合を

単一JAのメリット活かす

離島を守る農業振興の闘い

◆JAの支援で拡大離島のサトウキビ生産

単一JAの利点は県内すべての組合員が同一のサービスを受けられるという点だ。特に本県では多くの離島を抱えており、これら離島のJA(合併前)は経営体力もさることながら大半が固定比率が100を下回っており(法令の「自己資本基準」に抵触する)、必要な施設や人材の確保もままならない状況であった。

しかし単一JA合併により、「必要なもの(ヒト・モノ・カネ)を、必要な場所に、必要なだけ」提供することが可能となったことで、合併後はこうした地域にも等しく施設整備を進めている。

特に製糖工場はJA運営の6工場のうち5工場をすでに建て替え、残すは伊平屋工場だけとなっているがそれも現在建て替えに向けて具体的に動いている。南大東村では一昨年、長年の懸案だったハーベスターの収納庫(機械整備センター)の建設を行い、北大東村でも購買倉庫が完成間近である。

離島の農業はほぼさとうきびと畜産だ。さとうきびと畜産を合わせた産出額の割合が島全体の8割を超える離島が5つあり、7割以上となると8離島となる。こうした離島ではJAが製糖工場(一部は民間企業)や家畜セリ市場を運営し、地域農業を支えている。近年、製糖工場では季節工の確保が厳しくなっていることから、北海道や東北などの雪国のJAと連携して製糖期間である冬の間だけでも要員が確保できないか模索しているところである(表1)。

離島の農業はほぼさとうきびと畜産だ。さとうきびと畜産を合わせた産出額の割合が島全体の8割を超える離島が5つあり、7割以上となると8離島となる。こうした離島ではJAが製糖工場(一部は民間企業)や家畜セリ市場を運営し、地域農業を支えている。近年、製糖工場では季節工の確保が厳しくなっていることから、北海道や東北などの雪国のJAと連携して製糖期間である冬の間だけでも要員が確保できないか模索しているところである(表1)。

離島は人口減少や高齢化も進んでいる。特に粟国村では過去10年間で24%も人口が減少しており、伊平屋村でも20%減少している(いずれも2015年)。65歳以上の高齢化率をみると粟国村が33・7%、伊是名村が28%と群を抜いており、20%以上の離島も8つある(いずれも2010年 表2)。こうした地域ではさとうきびの収穫作業も機械化が必要であり、JAにおいて補助事業を導入して逐次ハーベスターを導入している。

離島は人口減少や高齢化も進んでいる。特に粟国村では過去10年間で24%も人口が減少しており、伊平屋村でも20%減少している(いずれも2015年)。65歳以上の高齢化率をみると粟国村が33・7%、伊是名村が28%と群を抜いており、20%以上の離島も8つある(いずれも2010年 表2)。こうした地域ではさとうきびの収穫作業も機械化が必要であり、JAにおいて補助事業を導入して逐次ハーベスターを導入している。

また、耕作放棄地の拡大もみられることから、農業経営規程を変更してJA自らさとうきびの生産ができるようにし、農地の荒蕪地(こうぶち)化を防いでいる。例えば先行して取り組んだ与那国町では、JAが耕作放棄地を24a借入れ直接栽培することで当地でのさとうきび生産量は平成26年度の3960tが27年度には6135tに拡大しており、その後こうした農地は意欲のある農家に順次経営移譲しているところである。

離島のこれまでの風習では親が高齢で農業ができなくなると長男が後継者として島に戻っていたが、今は逆にすでに本島などで定職についている子供が親を本島に迎え入れ、島の農地は貸し出すか売却するかになっている。しかし、島の方でも高齢化で農地を拡大する余裕がなく(体力的にも資金的にも)、結果的に耕作放棄地化するケースが増えており、その対策として今後、JAの出番は増えるだろう。

◆カボチャ導入で所得向上、次世代増加

離島農業は自然災害との戦いでもある。夏場の干ばつ対策として北大東村では灌水チューブを畝間に張り巡らしているが、この間に台風が襲来すると今度はこのチューブの巻取り(回収)が困難になる。このため本島から職員を10名ほど派遣して対応したこともある。

離島農業は自然災害との戦いでもある。夏場の干ばつ対策として北大東村では灌水チューブを畝間に張り巡らしているが、この間に台風が襲来すると今度はこのチューブの巻取り(回収)が困難になる。このため本島から職員を10名ほど派遣して対応したこともある。

また、南北大東村では台風へのリスク軽減策としてかぼちゃ生産を高めている。かぼちゃは10月植え付けの3~5月収穫で台風シーズンを避けることができる。JAでは専門の営農指導員を派遣して栽培指導を行いその結果、南大東村のかぼちゃ生産量は平成23年度の106tが28年度には297t、北大東村でも55tから152tに増やしている。特に北大東村ではかぼちゃの導入で農家所得が増大することにより次世代への継承も進んでおり、人口減少が続く他の離島とは対照的に平成17年から27年にかけて41名増加している。高齢化率も他の離島は軒並み20%を超えているが、北大東村は15.5%と低くなっており(県平均でも17.3%)、地元からはJAの取り組みを高く評価してもらっている。

(写真)労働力不足のサトウキビ

◆くらしを守るJAの生活店舗

生活面でも信用事業や共済事業だけでなくAコープや生活店舗、SSを展開している。特に小さな離島では船が港に着くと支店職員総出で荷受け作業を行い、生活店舗に搬入し食料や日用品を供給している。

地域からは「台風やしけなどで船が数日にわたって運航できないときなど品切れを起こして困るからJAで大型倉庫を建設してストックできないか」などの要望を受けている。まさにJAは、"なくてはならない"存在である。

とはいえ、離島の支店を維持するのは困難を極める。ベテラン職員はいよいよ退職を迎え、若手の嘱託職員は県外や本島への転職を希望する。例えば伊是名支店では平成28年度に正職員7名、嘱託職員も6名退職しており、ほかの離島支店もほぼ同様な傾向にある。このため本島からの職員派遣も平成27年度は34名だったが28年度は59名と大幅に増えている。離島支店の正職員の45%が50歳以上となっており、今後もこの傾向は続くことが予想されることから現在、離島における職員宿舎の建設が喫緊の課題になっている。

◆中国の海洋進出離島の振興は国策で

近年、北朝鮮の漁船が我が国近海をたむろし、韓国とは竹島の問題もある。中国とも尖閣諸島でもめており、さらに中国は「一帯一路」政策と称して海洋進出の動きを加速化している。離島を守ることは国境を守ることでもある。ある離島の製糖工場では工場の煙突に「さとうきびは島を守り、島は国土を守る」と記している。

近年、北朝鮮の漁船が我が国近海をたむろし、韓国とは竹島の問題もある。中国とも尖閣諸島でもめており、さらに中国は「一帯一路」政策と称して海洋進出の動きを加速化している。離島を守ることは国境を守ることでもある。ある離島の製糖工場では工場の煙突に「さとうきびは島を守り、島は国土を守る」と記している。

こうした実情を踏まえ、離島の振興にあたってはJAや地域行政だけでなく国策として国も積極的に支援してもらいたい。そういう意味では2018年度の国の予算で「沖縄製糖業体制強化対策事業」として新規に2億円強の予算を組んでくれたことには感謝したい。離島を中心に製糖業を担う労働力の確保が困難となっていることに鑑み、人材確保や人材育成の支援、製造工程の自動化、期間労働者のための宿舎整備などを進めるための予算ということであり、JAも一緒になって取り組んでいきたい。

(写真)南大東村にある大東糖業(株)の製糖工場

◆根本から見つめ直そう協同組合を

協同組合の歴史は闘いの歴史なのかもしれない。米国占領下の沖縄がそうであったように。さらに今日の規制改革推進会議における農協攻撃のように。

しかし、社会的弱者が共存共栄の精神で助け合って生きていくのにどうして闘う必要があるのだろうか。なぜ理解されないのだろうか。JAに資本の論理を持ち込めば離島や過疎地はどうなるのだろうか。こうした地域に"なくてはならない"組織(JA)を弱体化(解体)する動きは到底容認できない。今般の農協法改正を契機に、また改革集中推進期間の間に、もう一度根本から見つめ直す必要がありそうだ。

【JAおきなわの概要 (平成28年度末) 】

●組合員数:13万6722人(うち准組合員86988人)

●販売総額: 648億8352万円

●生産資材総供給高:158億 405万円

●貯金総額:8532億1563万円

●貸出金総額:2888億5536万円

●長期共済保有高:13億4081万円

●職員数:3050人(29年3月31日現在)

この記事は(1)の続きです。前半部分は、【現地レポート・JAおきなわ(沖縄県)】サトウキビは島を守り島は国境を守る(1)をお読み下さい。

(関連記事)

・ガバナンス、営農指導、合併の成果―JAおきなわ(2)(17.12.01)

・破綻JAをどう救済するか JAおきなわ(1)(17.11.17)

・【特集・JAトップ層鼎談】組合員とともに地域に根ざす(17.08.01)

・政府の農協改革で農家は幸福になれるのか?(17.05.16)

・トランプ大統領の登場と農協改革のゆくえ(17.03.21)

・戦後沖縄に生きて「なんくるないさ」きっと未来(あした)は拓ける(17.01.26)

重要な記事

最新の記事

-

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日

トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日

三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日

積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日

日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日

適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日

倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日

雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日

山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日 -

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日

絵袋種子「実咲」シリーズ 秋の新商品9点を発売 サカタのタネ2025年4月24日 -

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日

『花屋ならではの農福連携』胡蝶蘭栽培「AlonAlon」と取引 雇用も開始 第一園芸2025年4月24日 -

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日

果実のフードロス削減・農家支援「氷結mottainaiプロジェクト」企業横断型に進化 キリン2025年4月24日 -

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日

わさびの大規模植物工場で栽培技術開発 海外市場に向けて生産体制構築へ NEXTAGE2025年4月24日 -

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日

サラダクラブ「Grower of Salad Club 2025」最優秀賞6産地を表彰2025年4月24日 -

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日

22世紀の食や農業の未来に「あったらいいな」を募集第三回「未来エッセイ2101」AFJ2025年4月24日 -

「第75回全国植樹祭」記念「狭山茶ばうむ」など ローソンから発売 埼玉県2025年4月24日

「第75回全国植樹祭」記念「狭山茶ばうむ」など ローソンから発売 埼玉県2025年4月24日 -

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」募集開始 野菜摂取推進プロジェクト2025年4月24日

「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト」募集開始 野菜摂取推進プロジェクト2025年4月24日 -

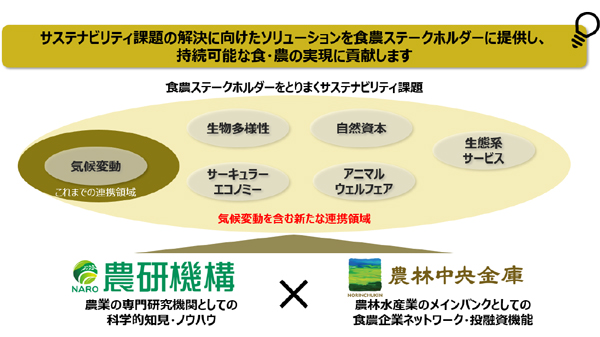

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日

持続可能な食と農へ 農中と農研機構が協定2025年4月23日 -

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日

将来受け手のない農地 約3割 地域計画で判明2025年4月23日 -

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日

ふたつの「米騒動」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月23日